問題: 50歳代、女性。心窩部痛で救急外来受診。

回答

胃アニサキス症(gastric anisakiasis)

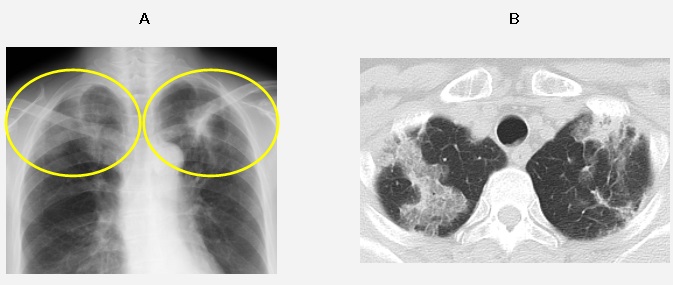

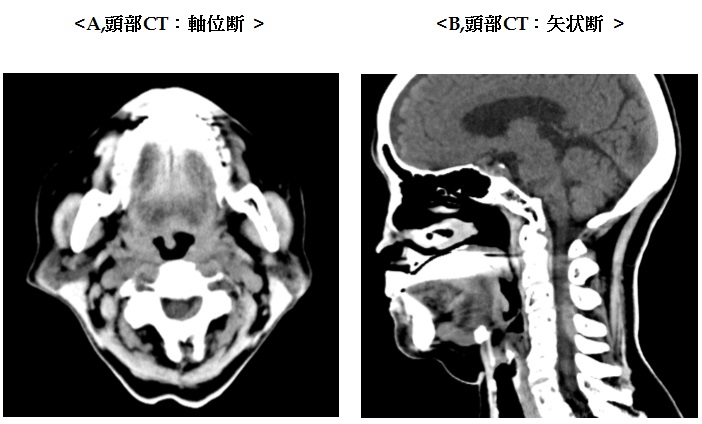

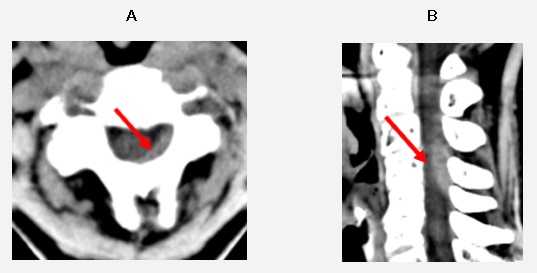

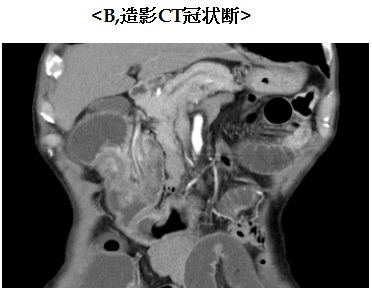

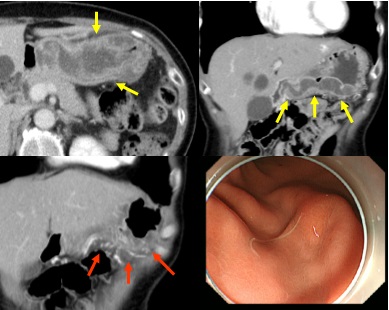

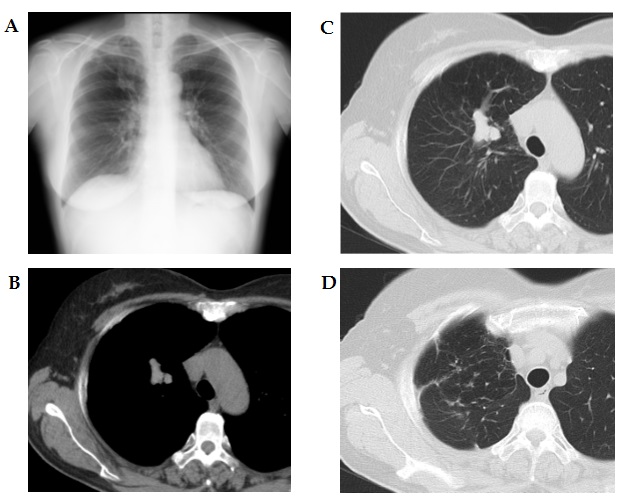

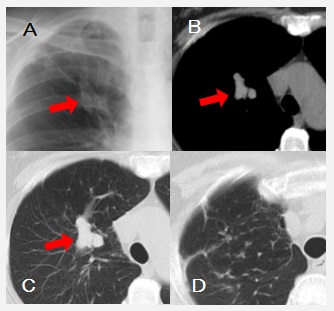

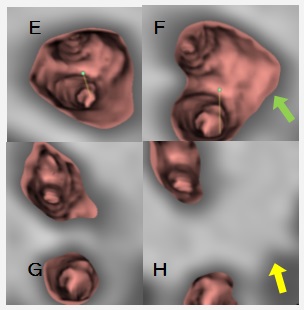

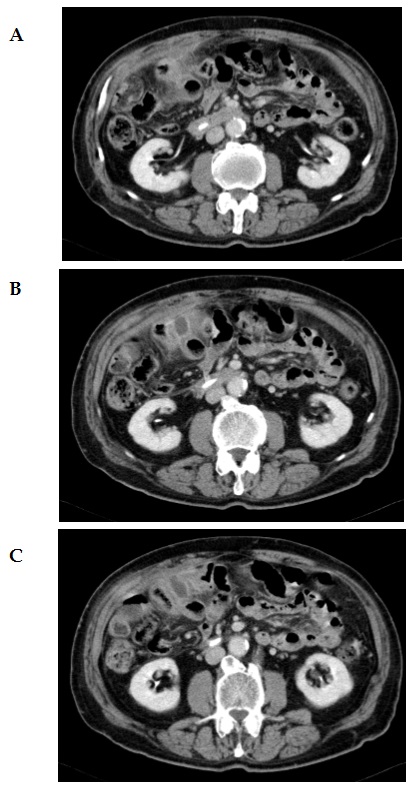

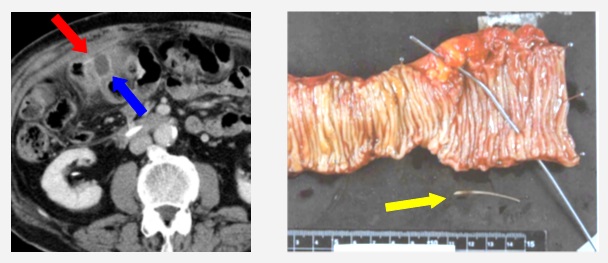

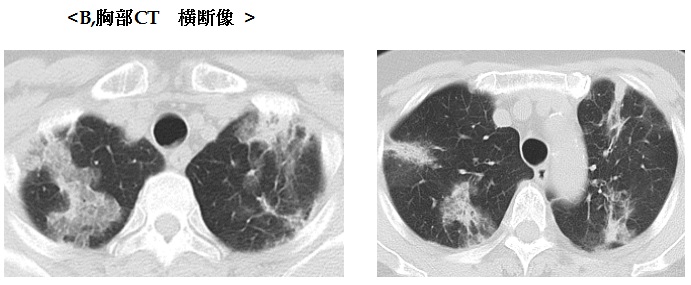

胃体部で浮腫性壁肥厚を認めます(左上図、右上図:黄矢印)。周囲脂肪織濃度上昇を伴っています(左下図:赤矢印)。上部消化管内視鏡検査では、胃壁に付着したアニサキス虫体がみられ、鉗子を用いて除去しました(右下図)。

アニサキス症は、アニサキス亜科のAnisakis simplex、Pseudoterranova decipiensの幼虫が寄生したサンマ・サケ・スルメイカなどの生鮮魚介類を生食することによりおこる内臓幼虫移行症です1)2)。ほとんどは体外へ排出されますが、体外へ排出されず、胃・腸管壁などに穿入することで急性腹症を呈します3)。

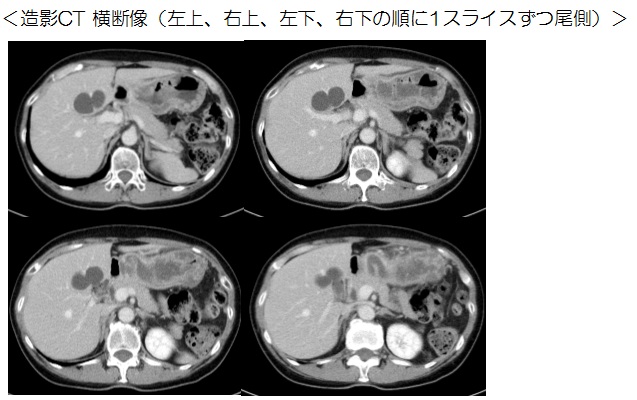

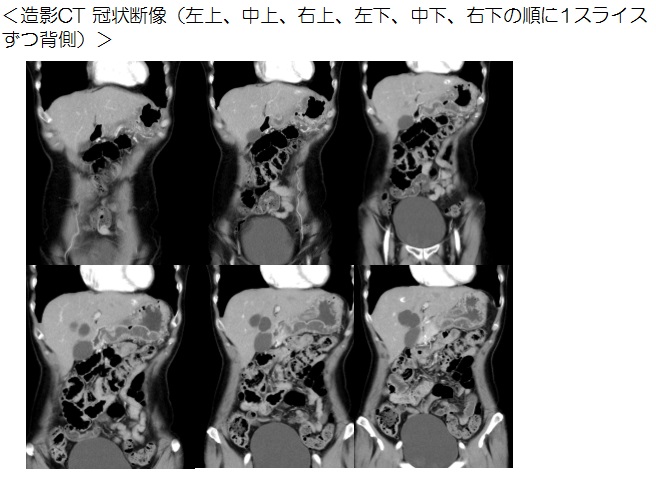

胃アニサキス症の症状としては、生鮮魚類を生食後、3~4時間後の夜中に心窩部痛が見られることが多いです。本症例では、前日にサバ、イカを摂取し、当日の朝心窩部痛で起床したというエピソードがありました。CT所見は、胃壁粘膜下浮腫(100%)、胃周囲の脂肪織濃度上昇(95%)、腹水(75%)、十二指腸拡張(70%)が特徴です4)。胃アニサキス症におけるCTの役割は類似した症状を呈する他疾患の除外が目的で、アニサキス症の臨床診断でもCTを行うと30%は膵炎や胆嚢炎などの他の疾患であったと言われています4)。鑑別としては、急性胃粘膜病変(acute gastric mucosal lesion:AGML)があげられますが、画像診断で鑑別は困難です。治療は、内視鏡的に虫体を除去します。

参考文献)

1)北村彰英、後藤司、長田啓嗣ら.アニサキスと思われる腸管線虫症の2手術例について.南大阪医学.1997;45(1):14-27.

2)吉川正英、松村雅彦、山尾純一ら.回虫症・アニサキス症・旋尾線虫症.GI Res.2006;14(4):357-63.

3)下國達志、青木貴徳、大黒聖二ら.消化管外アニサキス症による絞扼性イレウスの1例.日本臨床外科学会雑誌.2008;69(6):1373-7.

4)Shibata E, et al. CT findings of gastric and intestinal anisakiasis. Abdominal Imaging, 39:257-261, 2014.

解答と解説

解答と解説