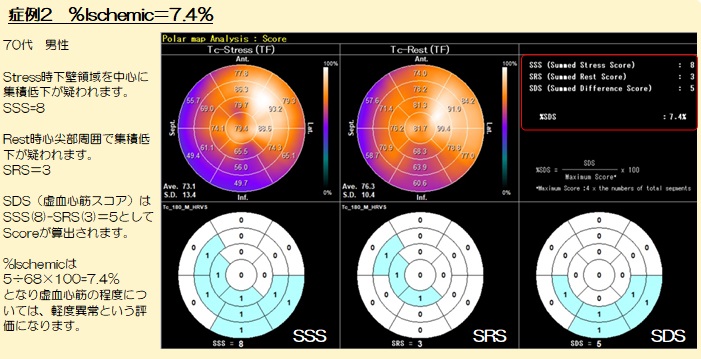

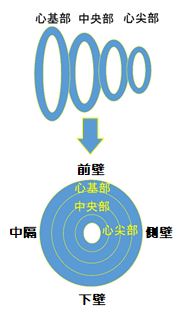

過去3回に渉って「心筋SPECTブルズアイ」を紹介してきました。今回は閑話休題として、核医学設備での「放射線を測る」がテーマです。

核医学検査室では、 ① 検査目的 ② 放射線医薬品管理目的 ③ 放射線安全管理目的 の大きく3種類の目的で放射線を測ります。

① 検査目的

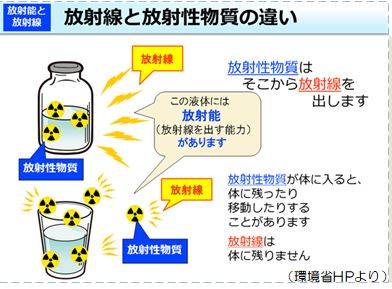

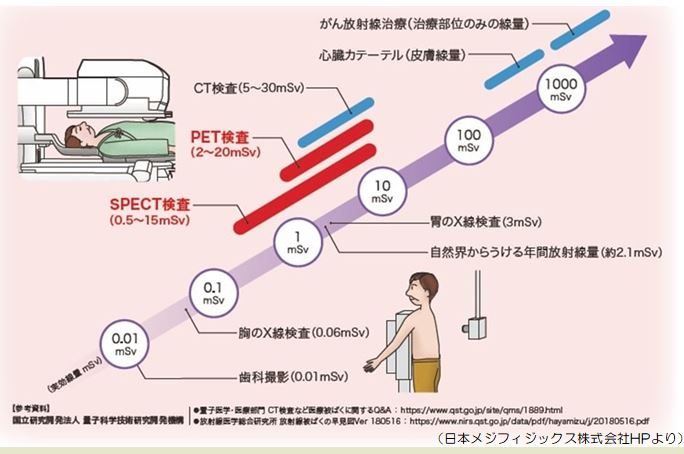

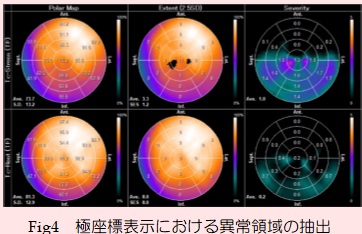

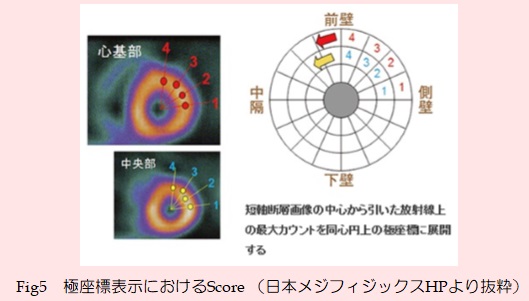

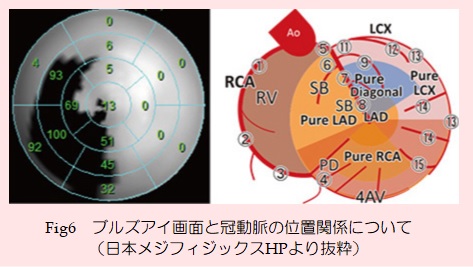

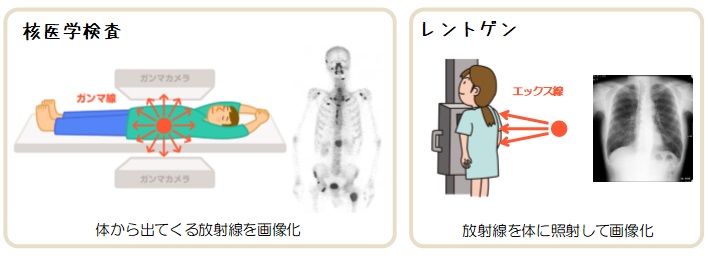

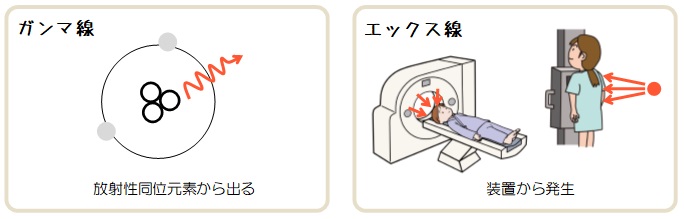

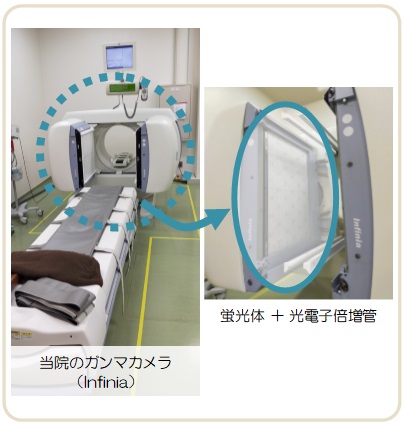

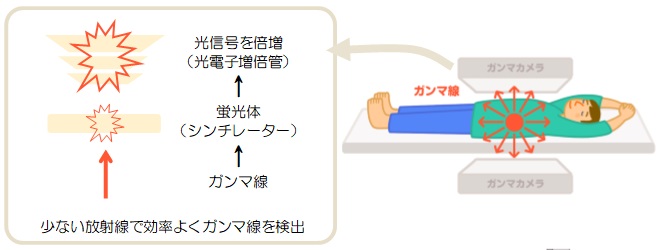

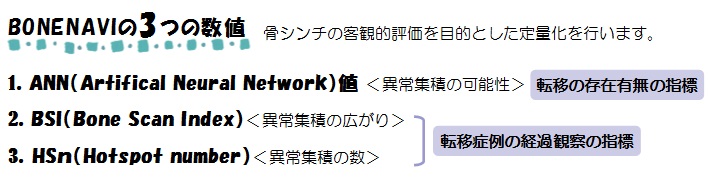

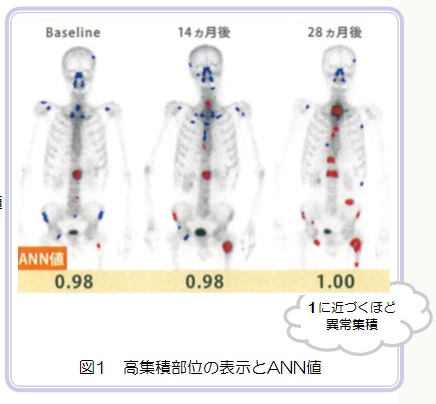

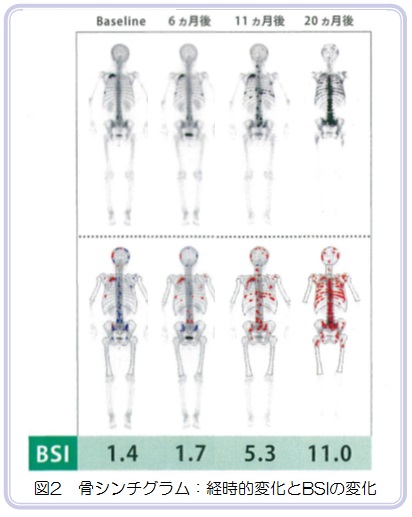

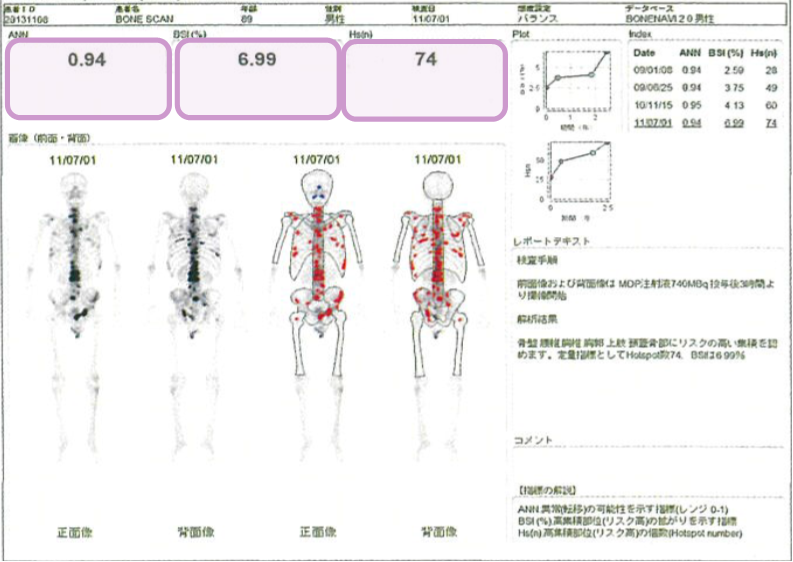

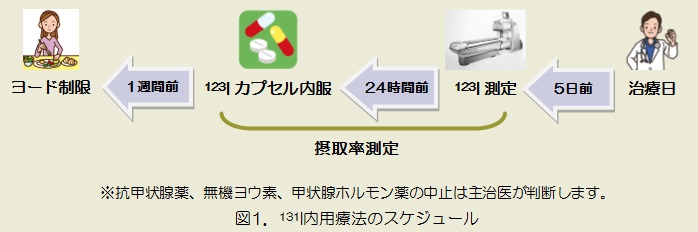

核医学検査は放射性医薬品を体内に投与し、体内から放出される放射線をガンマカメラ(写真1)で“どの部位”から“どの程度”放出しているか測定します。体内への投与量をあらかじめ測定することで、放射性医薬品の集積率を知ることができます。

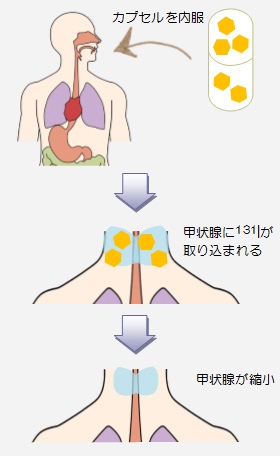

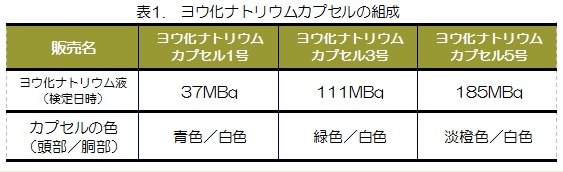

例えば甲状腺ヨード接種率の検査では、患者さんに投与する前の放射性医薬品(ヨードカプセル)をガンマカメラで測定します(写真2)。この測定結果をもとに甲状腺へのヨード集積量の割合を求めます。

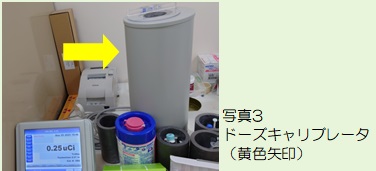

② 放射性医薬品管理目的

検査に使用する放射性医薬品(シリンジ製剤・カプセル・バイアルから分注するものなど)の放射線量を測定する目的でドーズキャリブレータ(写真3)を使用します。

③ 放射線安全管理目的

放射性同位元素の使用は、関連法令等で厳しく管理することが求められています。核医学検査設備では排気、排水系統に関する管理、または汚染防止の対策等講じなければなりません。

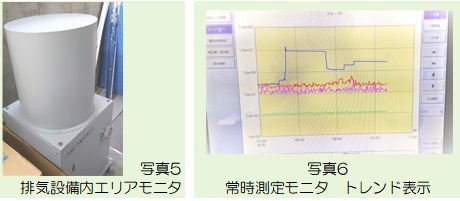

A 空気中RI濃度の測定(排気系統含む)

核医学検査室内3箇所(入口,体外計測室,準備室:写真4)、排気設備1か所(写真5)にエリアモニタが設置され、24時間常時空気中のRI濃度を測定しています(写真6)。

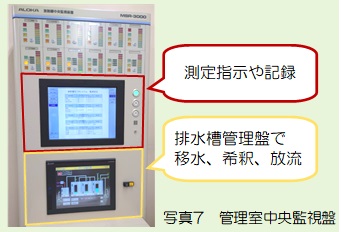

B 排水設備の測定

中央監視盤にて貯留槽の監視、希釈槽での濃度測定を行います。(写真7)

C 表面汚染に対する測定

放射性医薬品が床にこぼれたり、人体や衣類に付着の恐れがある場合に行う測定です。床に汚染等があった場合はサーベイメータ(写真8)を用いて汚染箇所を同定します。人体や着衣に表面汚染のある場合は汚染検査室内のハンドフットクロスモニタ(写真9)にて手足、衣類の汚染がないか確認します。

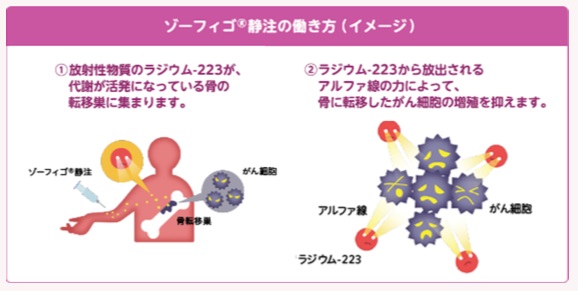

その他にも放射線内用療法にて、治療用放射性ヨードを内服した患者さんの退出基準線量測定(電離箱式サーベイメータ測定)も行っています。核医学室には多数の放射線測定機器があり、診療業務と保安管理を同時に進めながら安全管理を構築していくことが日々求められています。

核医学専門認定技師/放射線内用療法安全取扱担当者 荒田