次の3例に共通するキーワードはなんでしょうか?日本語2文字でご回答ください。

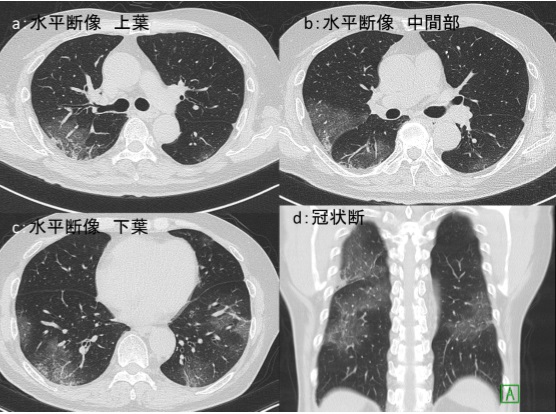

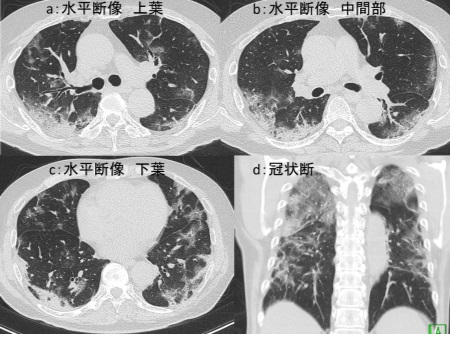

症例1. 70代 男性

腹部膨満が1週間程度持続後、朝食摂取後嘔吐にて近医受診。CT施行後、当院搬送。

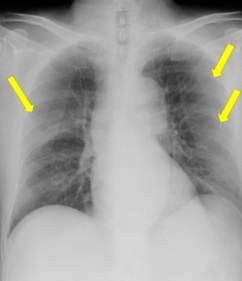

症例2. 30代 男性

飲酒後深夜に自転車にて帰宅。

朝腹痛と血尿出現。

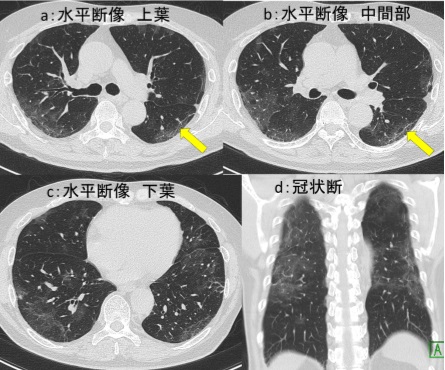

症例3. 80代 男性

一過性の左下肢脱力、鼠径部から左上腹部の痛みで来院。

入院2日後背部痛と血圧低下あり。CT撮影。

解答と解説

解答 “破裂”の2文字です。では症例ごとに解説いたします。

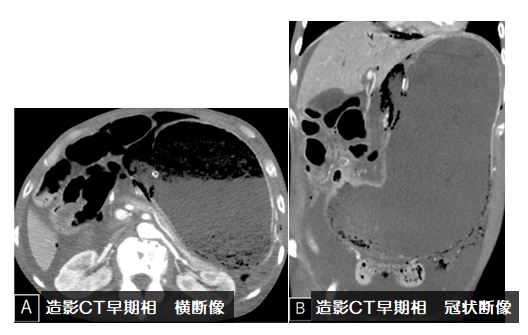

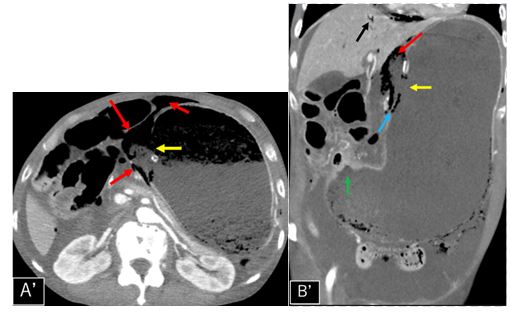

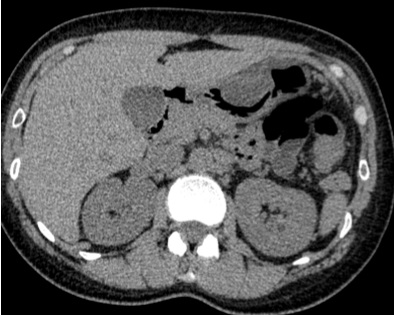

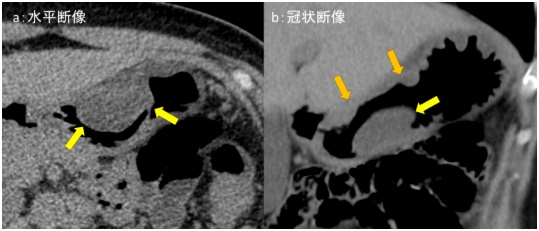

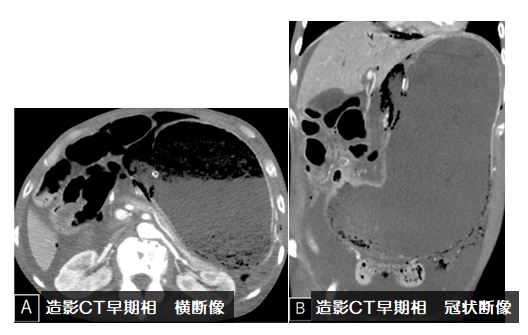

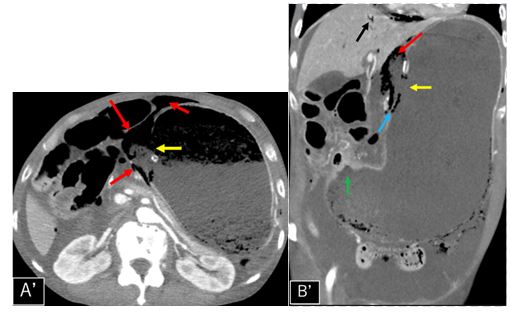

症例1. 70代 男性 腹部膨満 → 診断:胃破裂

A’, B’. 胃小彎側に胃壁の欠損が見られ(黄矢印)、壁外に空気が漏れ出ている(腹腔内遊離ガス)(赤矢印)。門脈ガス(黒矢印)は胃壁のガス(青矢印)が胃静脈を介して門脈へ運ばれたものと推察される。幽門前庭部に異常な胃壁の肥厚がみられ(緑矢印)、通過障害→胃拡張→胃破裂となったと考えられる。胃壁肥厚は胃癌によるものと判明。

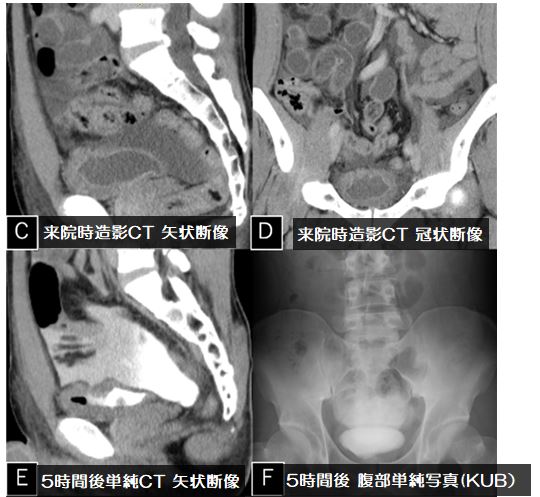

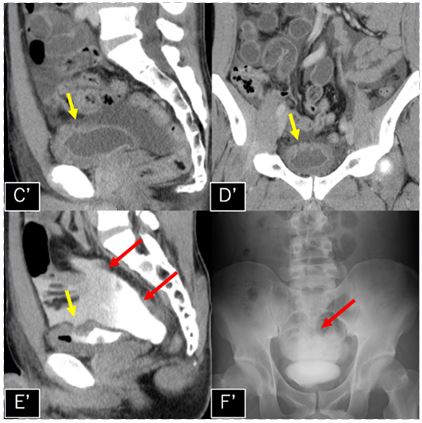

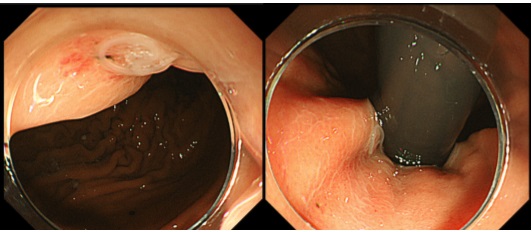

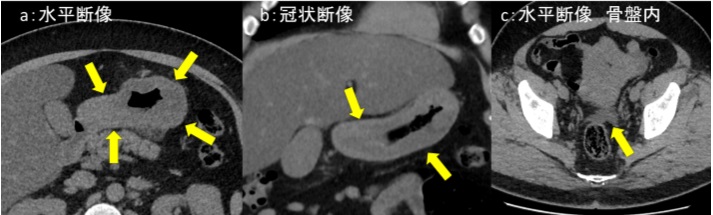

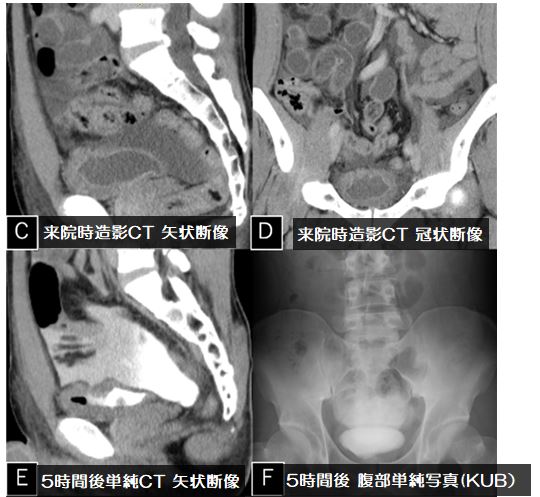

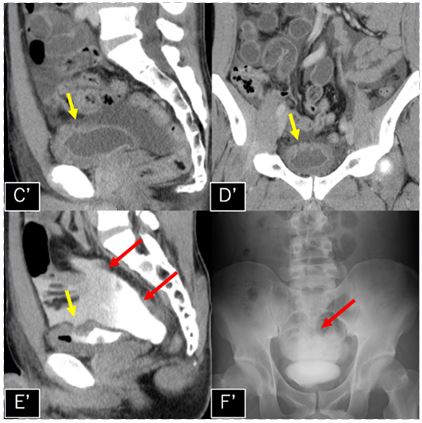

症例2. 30代、男性 飲酒後深夜に自転車で帰宅 → 診断:膀胱破裂

C’, D’. 膀胱頂部に膀胱壁の不連続が認められる(限局性壁欠損)(黄矢印)。

E’.上記で疑われた壁欠損部(黄矢印)を介して、5時間前の造影CT時に投与され、膀胱へ排泄された造影剤が腹腔内に漏出している(赤矢印)。

F’. 単純写真においても膀胱外へ漏出した造影剤が明瞭(赤矢印)。

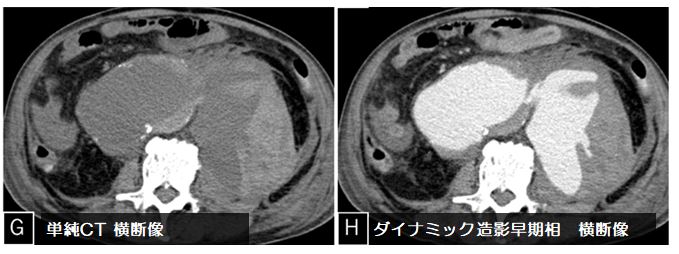

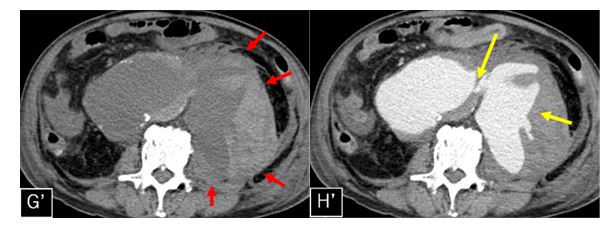

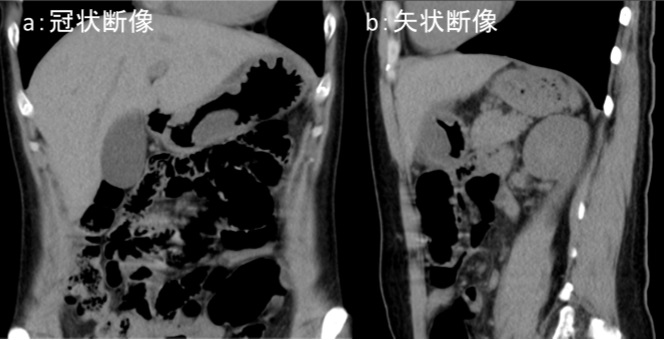

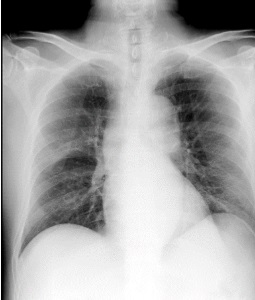

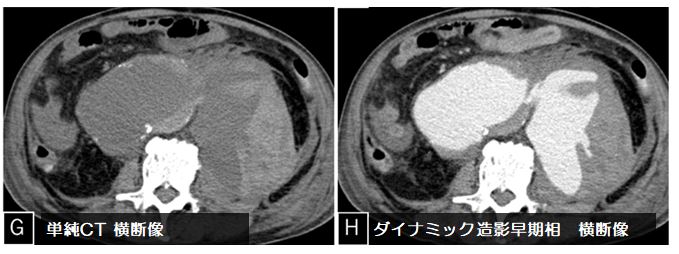

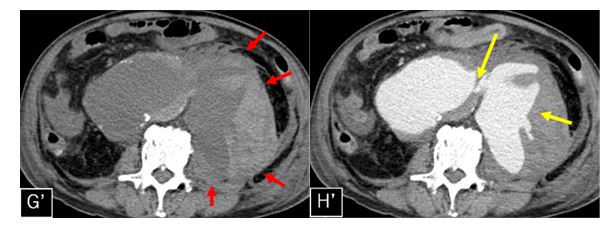

症例3. 80代 男性 入院後背部痛と血圧低下 → 診断:大動脈破裂

G’. 腹部大動脈の拡大とそれに連続して層状の低吸収域と高吸収域が認められる(赤矢印)。出血時期の異なる血腫と推察される。

H’. ダイナミック造影CT早期相では大動脈瘤から連続する造影剤の血管外漏出像(黄矢印)が認められ、大動脈破裂と考えられる。

解説

今回は以前と少し趣向を変えて共通のキーワードという形で問題を作成しました。1例目は胃幽門前庭部胃癌(2型)のために幽門狭窄を呈し、食物の通過障害と胃の拡張状態の持続から胃壁の脆弱化、胃内腔の圧の高まりのために胃破裂を呈した症例で、内腔の空気や残渣が腹腔へ漏れ出て腹膜炎を呈し、緊急手術(胃全摘出術施行)となったものです。 手術で胃体部小彎に約9cmの縦走破裂裂傷が認められました。一般的には食道胃接合部や小網に固定され膨張性に乏しい小彎や前壁が破裂しやすいと言われています。

症例2は、泥酔状態での自転車走行に伴う外傷(サドルを股間に強打?)のために膀胱が破裂し、尿が腹腔内に漏れ出たもので、やはり緊急手術となっています。飲酒により膀胱が尿で充満したときに、腹圧が上昇して発生する腹腔内破裂は有名で通常本症例のように膀胱頂部に生じると言われています。

3例目は、大動脈瘤にて他院で経過観察中だった患者さんが切迫破裂から緊急入院となり、一時的には止血していたものの、2日後に再度破裂を呈して、血液が後腹膜へ漏れ出て緊急手術となった症例です。残念ながら、救命はできませんでした。

以上3例は胃、膀胱、大動脈といった異なる臓器が破裂という同じ機転から空気、尿、血液といった異なる内容物が本来存在するべき場所から腹腔内、腹腔内、そして後腹膜など様々な場所に漏れ出たものです。このように1つのキーワードをテーマにした演題は教育的展示として北米放射線学会ではよく演題としてエントリーされ、教育的と思われた演題には星印が演題に貼られ、Radiographics という北米放射線学会が運営する教育目的の雑誌に投稿しても良いというお墨付きを頂けます。ただし、雑誌投稿時には査読が入るため、星印がついても必ず雑誌に掲載されるわけではなく、星印付きであっても厳しい審査で40%は落とされてしまうと言われています。