おやじも悩ます!? CTの進化が止まらない!

昨年末、北米放射線学会という学会がシカゴで行われました。この学会は放射線関連学会では世界最大のもので、ここで毎年最新の技術を搭載した新装置が発表されます。今年も様々な技術開発があったそうです。放射線関連業界では毎年技術が進み、新しい装置が販売されていきます。CT装置に関しても様々な機種が販売され、16列とか64列とか、320列、256スライスなど、また2管球搭載型、最新型検出器によるデュアルエナジー機能搭載型等どんどん新しいものが販売されています。こうなってくると、僕らのように毎日使っているような人間でもどの装置が本当に良いものなのかわかりにくくなってきます。また最新のマーケティング技術によって装置の良し悪しを決める大切な部分を隠すことも高度化されていますので、注意する必要があります。そのため正しい知識を身につけることも我々の仕事であると先代の技師長から教育されてきました。私も努力をするように勤めているつもりです。

最新機種は色々とあるものの、エックス線CTの良し悪しというのはエックス線を使用した装置である以上その原理的背景からして一貫していると思っています。今回は本当に良いCT装置という少々マニアックな話ではありますが、お付き合いいただけたら幸いです。

CT装置:ここが「キモ!」

○馬力が重要なのはヒトも車もCTも同じ

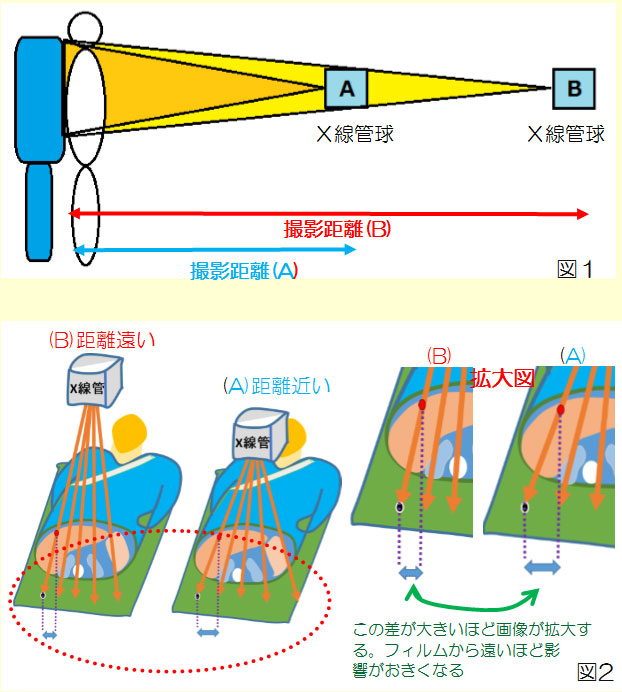

CT装置で最も重要なのは、なんと言ってもエックス線管球であると思います。エックス線管球というのはエックス線を発生させる部品です。エックス線撮影装置はエックス線を出すエックス線管球、エックス線を受ける検出器(フィルム)が基本構成でCTも同様です。その中で特にエックス線管球からのエックス線最大出力が大きいほど良い管球といえます。

それではなぜ最大出力が重要なのでしょうか?これはエックス線検査の基本的な原理と関係があります。CT装置ではエックス線を使用して画像を得るのですが、エックス線の使用量が少ないと画像が汚くなります。これは患者さんの体を透過してきたエックス線の量が少なくなり、ノイズの割合が増えるためです。ですから体の大きい人の撮影時には透過エックス線量がたらず、画像が荒くなってしまいます。ノイズの影響を少なくするためには十分なエックス線量が必要になります。

○量を出すにはどうするか?

さて、X線の量を増やすにはどのようにすればよいのでしょうか。それにはX線を出す力を増やす方法(出力を上げる)と時間をかける方法(出力している時間を延ばす)の二つがあります。

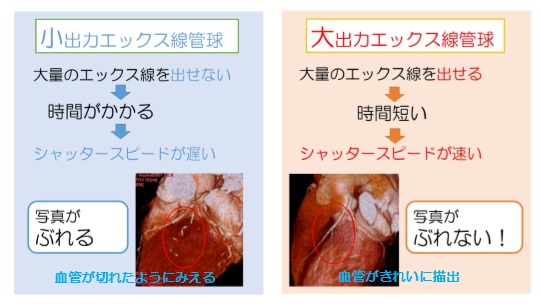

前者の方法は、エックス線管球が持つ元々のパワーによりますので限界があります。軽自動車が200キロ以上のスピードを出せないのと同じように、資質によるところで決まるわけです。そこで最大出力以上のエックス線が必要な場合には、エックス線をかける時間を長くすれば必要な量をえることができますのでそのような方法をとります。これは軽自動車でもゆっくり走ればいつかは目的地に到着するのと同じです。このように量を出す為に時間をかけるわけですが、ここにCT装置の良し悪しをきめるポイントがあります。

○止められない♪、あ~止まらない♪

何がポイントなのかというと、この「時間をかける」というのが問題となります。CT撮影は体内臓器を対象にした撮影ですから、あまりに長い時間エックス線を照射しても患者さんが息を止めていられないからです。そしてこの影響を大きく受けるのが、常に動いている臓器(冠動脈)の撮影です。最近はCT装置で冠動脈も撮影できるようになりましたが、冠動脈というのは患者さんが息を止めても動きがとまるものではありません。ですから、動きを止めるために早いシャッタースピードで画像を取得する必要があります。つまり短い時間でエックス線を大量に発生させる必要があるということです。大火事の時には、消火器ではなくポンプ車が必要なのとおなじように一気にかけるイメージに似ていますね。火を消さなければ意味がないのと同様に、冠動脈撮影も動いていては意味がないのです。

以上のようなことから、CT装置メーカー各社はこぞって管球の最大出力を上げて1秒以下でたくさんのエックス線を出力できるような大容量のエックス線管球を開発しています。あるメーカーは最大出力を大きくするためにX線管球を2つ付けた装置も販売していますが、それでもまだ十分な出力とは言いがたいと個人的には思っています。以上のことからエックス線管球は撮影できるかできないかということを決める重要な因子であるということになります。

○装置寿命も左右する!?

さて、話は変わりますが当院には設置から13年目を迎える16列CT装置が稼働しています。16列CT装置というと今では普及期というか最低スペックの装置に聞こえてきますが、当院のこの装置は購入当時、上から二番目のハイスペック装置でした。この装置は2番目とは言いながらも冠動脈を撮影することを目的とした装置だったので、当時では珍しくかなり高い出力が得られるエックス線管球が搭載された装置だったからです。ですから、今発売されている16列装置とは格段にパワーがちがい、高負荷のかかるような検査を連続で行っても大丈夫な今でも第一線で活躍している名機といえます。このようにエックス線管球は装置寿命という点で見た時にもとても重要なポイントとなるといえるのです。

良いCT装置とは?ということで、今回はエックス線出力についてお話ししました。かなりマニアな話でしたがエックス線管球の力がとても大事であるという点については知っていただけたかと思います。今回は技術的に良いCT装置ということに的をしぼってしまいましたが、経済的な側面で見ると良い装置とも一言では言い切れないのが今の時代です。それはエックス線CTの診療報酬では列数による加点はあるものの管球出力による加点はないからです。そういった点で言えば、むだに高い出力をもった装置というのはコスト的に良い装置とは言えないのです。

とは言っても出力が高い装置のメリットはとても多く、冠動脈も前投薬無しで撮影できたり、息止めすら必要なく撮影できたり、また造影剤を半分以下に減らせたりすることもできるため、患者さんにも我々にも先生にもメリットがたくさんあるからです。

以上のようなことも含めて良いCT装置とは…と考えてみると13年前冠動脈の加算もない時代にあのような先駆的な装置が当院に導入されたことは誇らしいことであったのだと改めて感じています。

X線CT専門技師・肺がんCT検診認定技師 保田英志