【情報通信技術の進化とCT現場】

この25年の間、情報通信技術は飛躍的に進化しました。スマートフォンやイ

ンターネット、AIが普及し、その技術革新は医療現場にも大きな影響を与えま

した。レントゲンはフィルムからモニター診断へ、カルテは電子化され、紙を

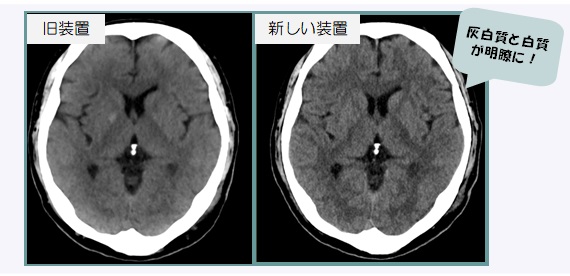

探し回る手間もなくなりました。画像診断の分野で特に大きな変化をもたらし

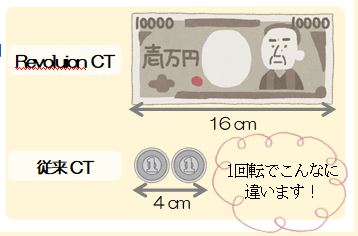

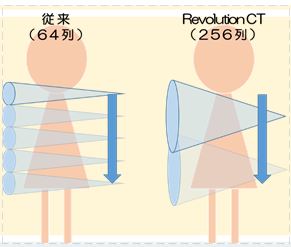

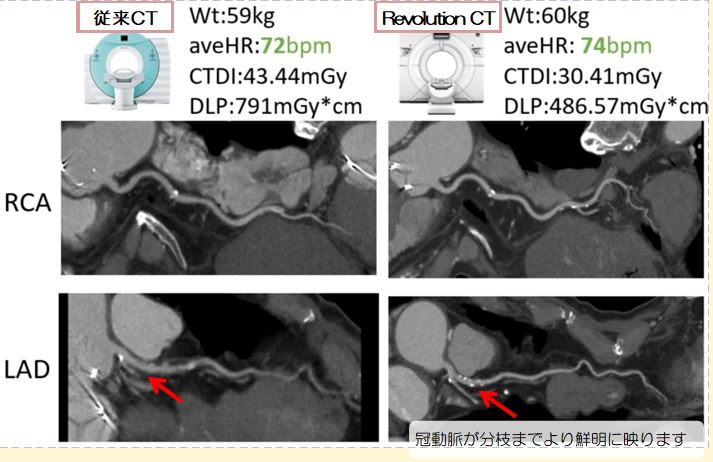

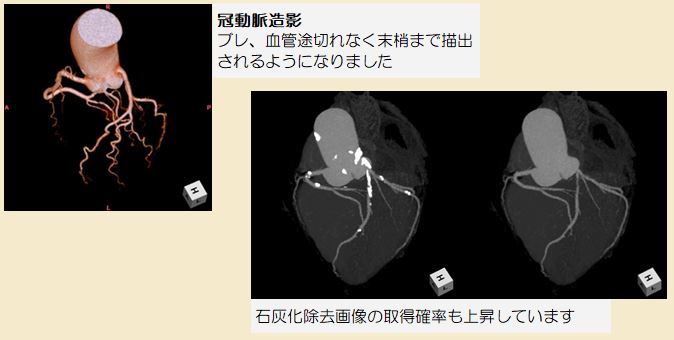

たのが マルチスライスCT です。25年前、当院のCTは1回転で1枚の画像し

か撮れませんでしたが、今では256枚以上を同時に撮影可能です。検出器を小

型化して多数並べたことで、1回のスキャンで一気に画像が得られるように

なったのです。半導体技術の進歩も大きく貢献しました。その結果、かつて

30分かかっていた検査が、今では5~10分で完了します。

【急増する検査件数】

「こんなに早く検査できるなら、もっと多くの患者さんを診られるはず!」─

─ 当然、臨床サイドの要望は増えます。毎年件数は増えて気がつけば、1日

40件だったCT検査が70~80件、最近では120件を超える日もあります。

とはいえ、装置の進化だけではここまでの対応は不可能です。現場でもあれこれ工夫を凝らし、効率化を図ってきました。

【現場での工夫と効率化の取り組み】

患者さんの負担を減らす工夫(長谷川主任が導入!:2000年頃からスタート)

なるべく服や靴を脱がずに検査を受けられるようにしていま

す。服の脱ぎ着には1回あたり5分ほどかかり、1日に100件

の検査を考えると大きな時間短縮につながります。

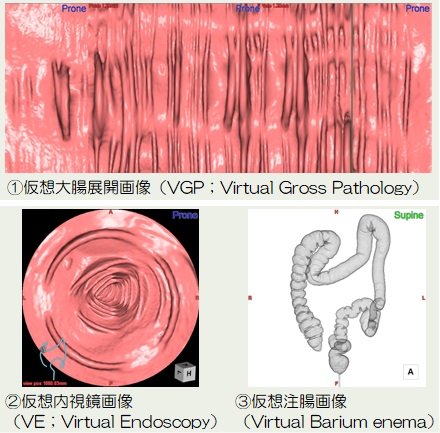

3D画像処理のクラウド化(2010年頃からスタート)

これまでCT室で行っていた3D画像処理をクラウド化し、レントゲン室のスタッフ

も手伝える体制にしました。CTスタッフの負担を軽減し、全体の効率を向上させ

ています。

予約枠の調整(コロナ頃からスタート)

週明けの月曜日は、週末に入院した患者さんなど、病棟からの検査依頼が増える

ことが多いため、外来患者さんの予約枠を減らして、待ち時間が長くならないよ

うに調整をしています。

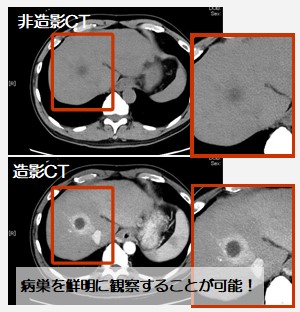

血管確保の時間を短縮(コロナ明けからスタート)

造影剤を使う検査では、検査室内ではなく、前室であらかじめ血管確保を行い、

検査時の時間を短縮しています。確保困難事例で検査室が長時間占拠されること

もなくなりました。

【待ち時間の現実と予約システムの課題】

それでも、同じ時間帯に患者さんが集中すると混雑は避けられません。「予約した

のに1時間も待たされた!」という声が聞こえることもありますし、タイミングに

よっては2時間待ちになることもあります。救急外来や病棟の急変、緊急手術の可

能性がある場合など、どうしても予約患者さんの対応が後回しになることがあり、

予約システムが形骸化しているのが現状です。

【現場スタッフの奮闘】

技師、看護師、事務が協力し、なんとか毎年増え続ける検査件数をこなしていま

す。正直、勤務時間をオーバーする日が多いですが、皆の努力と工夫で現場が回っ

ている状態です。今後もさらに効率化を図れるのか、試行錯誤を続けていくしかあ

りません。そういえば細川前院長が「変化を続けられるものが生き残る」みたいな

ことおっしゃっていました。技術の進歩がどんなに進んでも、最終的には「現場の

知恵と努力」が不可欠です。今日も待合室では、検査の順番を待つ患者さんが、ス

マートフォンを見つめながらそわそわしています。そんな視線を感じつつ、私たち

はまた次の検査へと足を運んでいます。

保田