問題:70代 男性

主訴:右鼻腔から鼻出血があり評価目的に当院受診

下記の画像から想定される疾患はなんでしょうか?

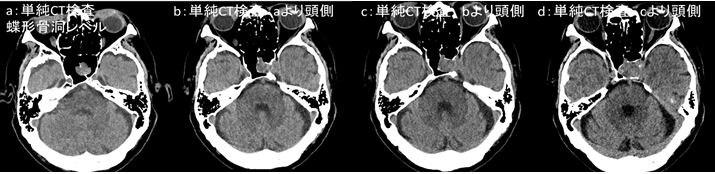

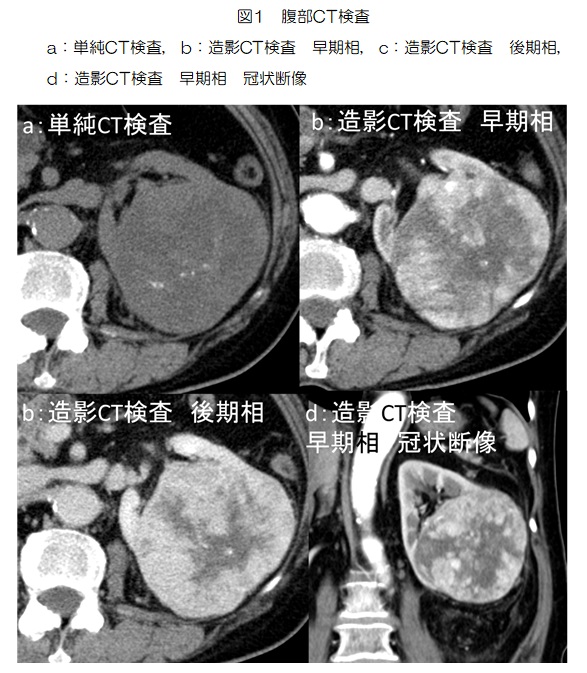

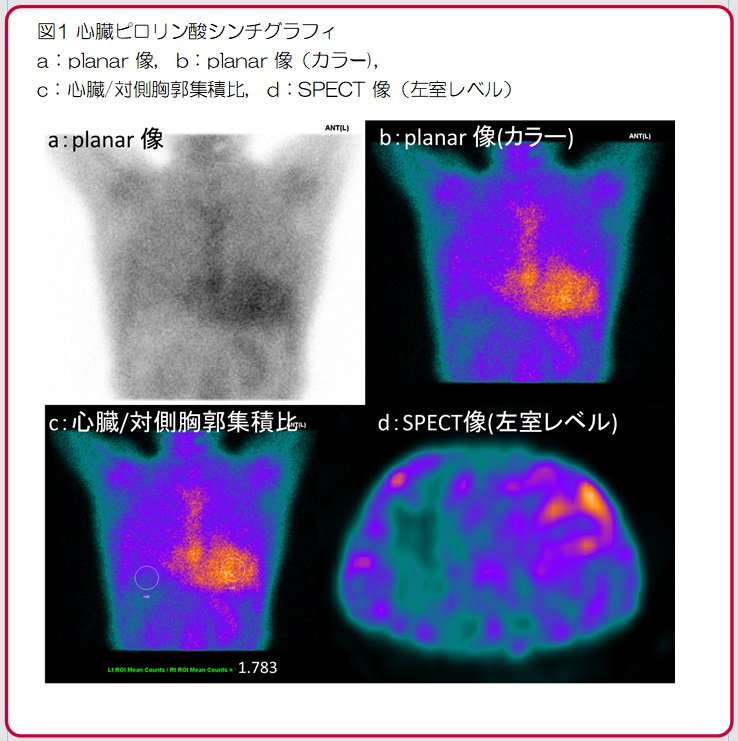

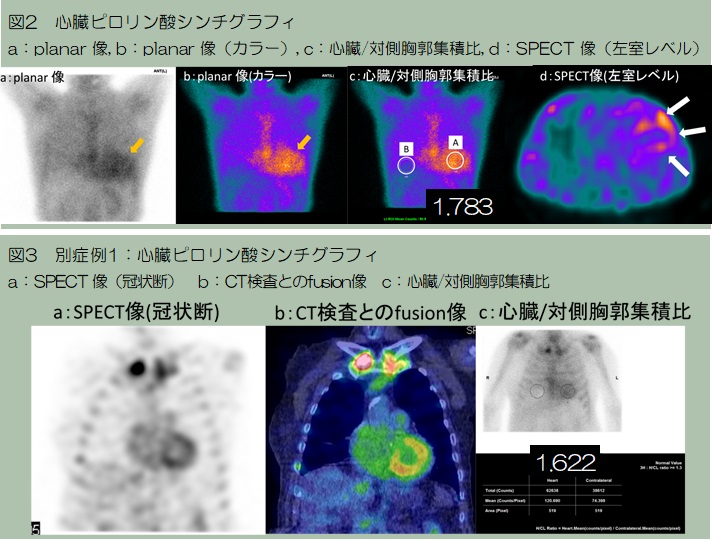

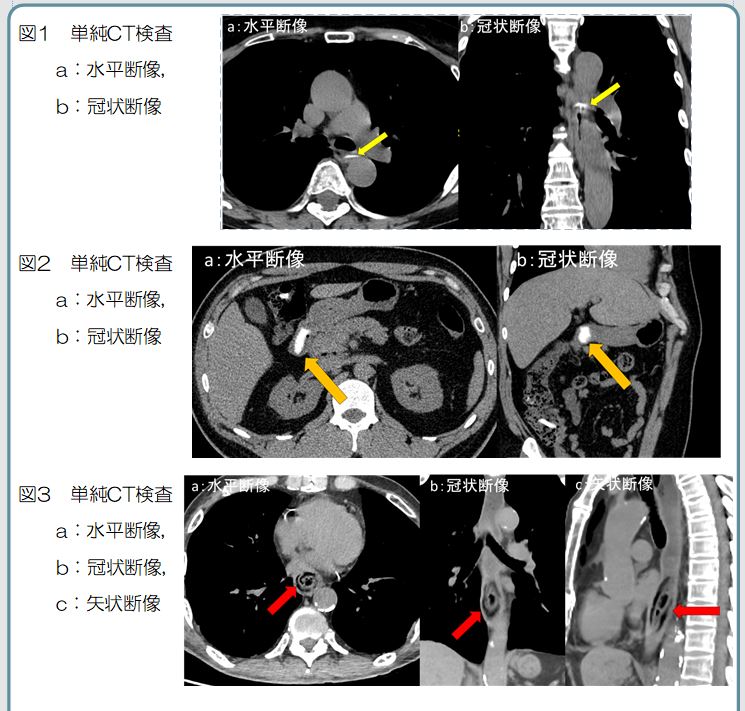

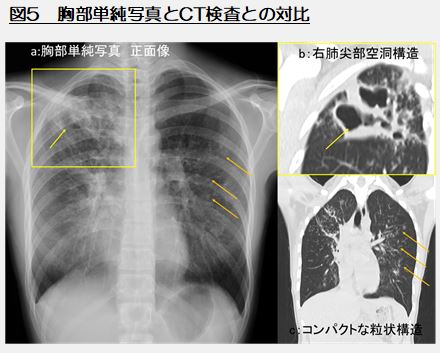

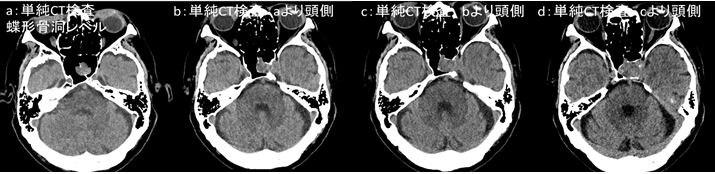

図1 単純CT検査 水平断像

a:蝶形骨洞レベル, b:aより頭側, c:bより頭側、d:cより頭側

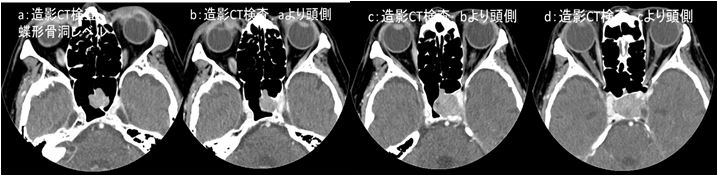

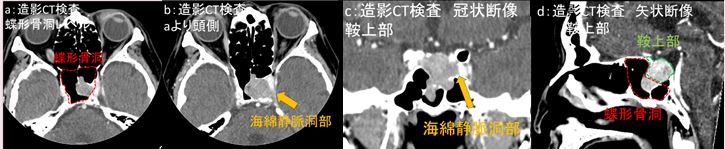

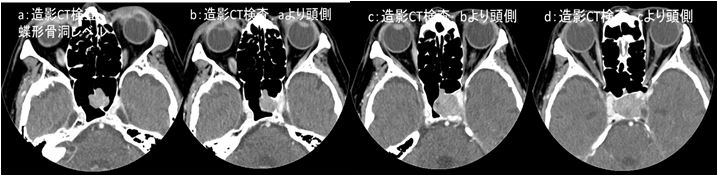

図2 造影CT検査 水平断像

a:蝶形骨洞レベル, b:aより頭側, c:bより頭側、d:cより頭側

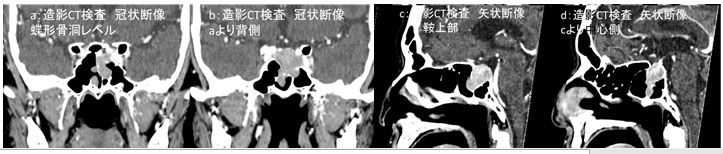

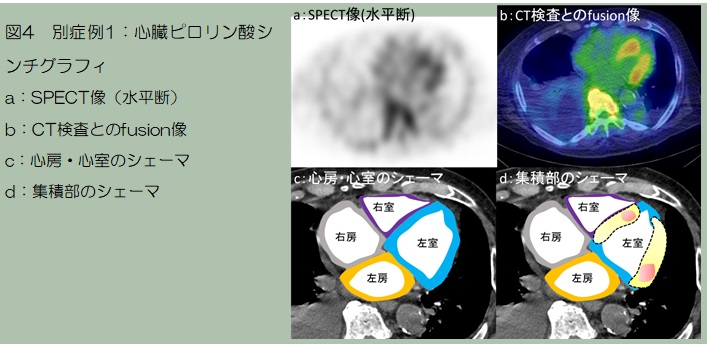

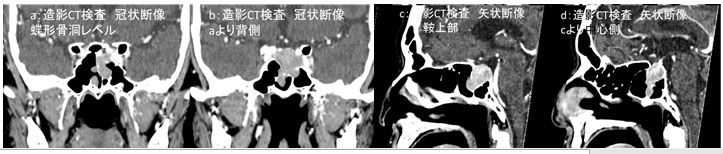

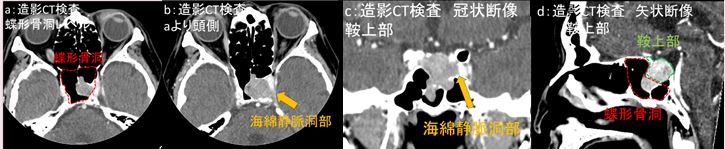

図3 造影CT検査

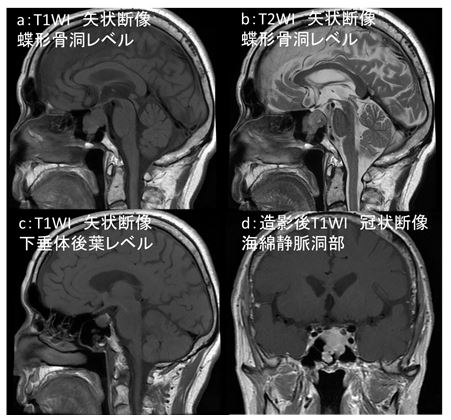

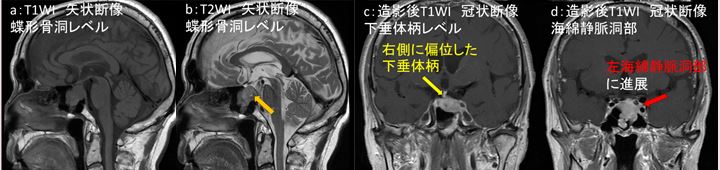

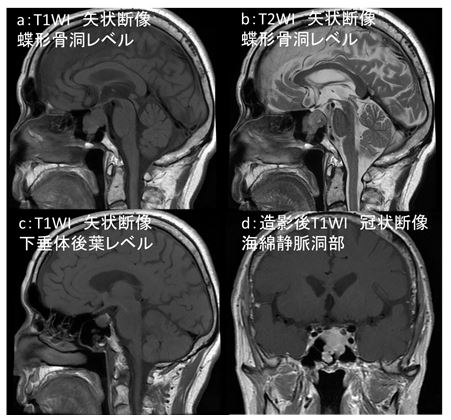

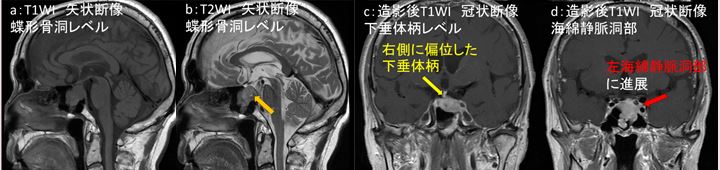

図4 MRI検査

a:T1 weighted imaging (WI) 矢状断像 蝶形骨洞レベル, b:T2WI 矢状断像 蝶形骨洞レベル,

c:T1WI 矢状断像 下垂体後葉レベル,d:造影後T1WI 冠状断像

海綿静脈洞レベル

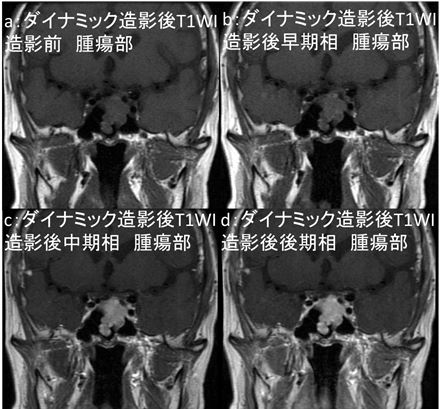

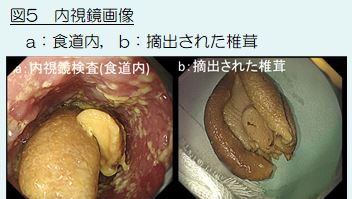

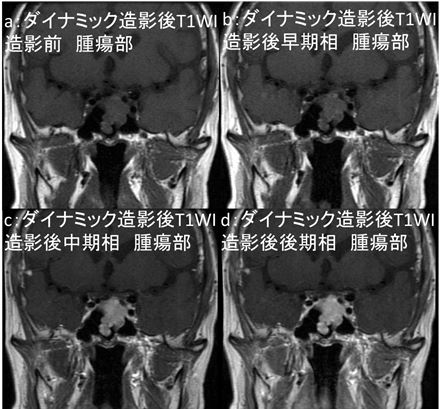

図5 T1WIダイナミック造影下垂体MRI検査 冠状断像

解答 下垂体腺腫 (macroadenoma)

解説

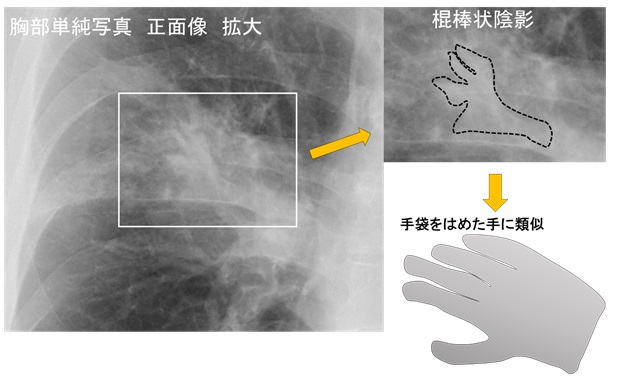

70代男性の鼻出血の症例です。当初は蝶形骨洞の腫瘤性病変が疑われCT検査、MRI検査が施行されましたが形態や進展形式から下垂体病変が疑われました。手術の結果、下垂体腺腫(プロラクチン産生性)と診断されました。

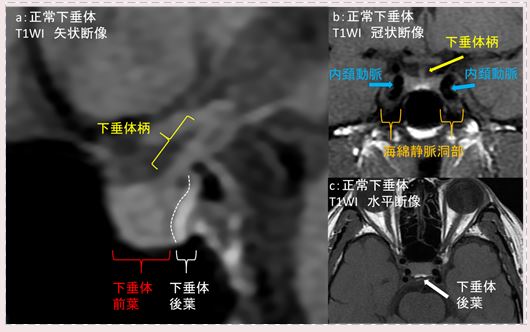

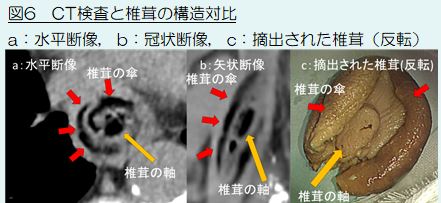

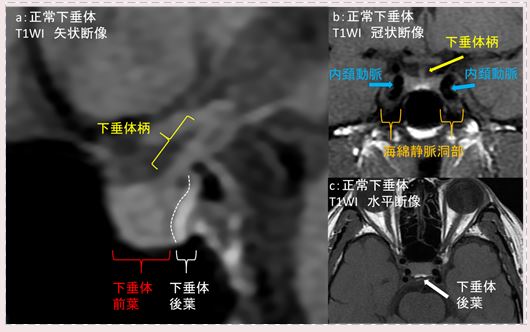

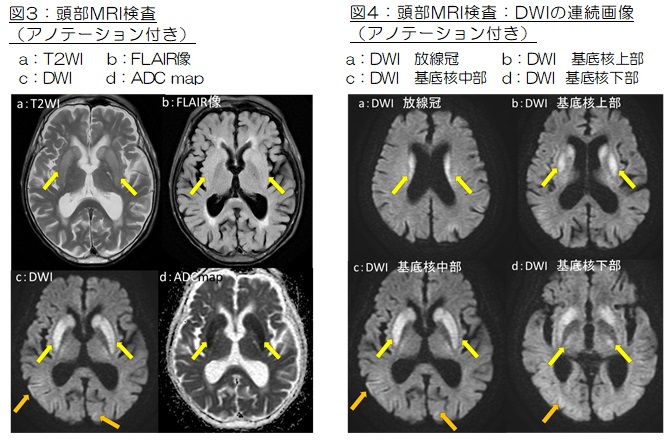

図6 正常下垂体 MRI検査での構造評価

a:T1WI 矢状断像

b:T1WI 冠状断像

c:T1WI 水平断像

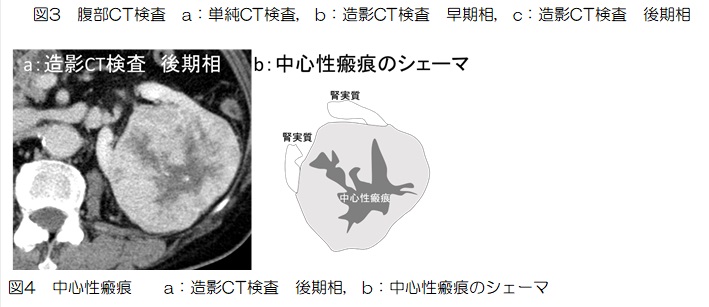

画像所見の解説です。まずはMRI検査で正常下垂体の構造をお示しします(図6a)。下垂体はおおまかに前葉と後葉、下垂体柄からなります。

下垂体前葉(図6a赤色)は腺性下垂体の大部分を占め、一部下垂体柄を構成します。T1WIでは通常は中等度信号で造影後では強く造影されます1)。

下垂体後葉は視床下部の神経末端により構成され、T1WIでは高信号として描出されます(図6a,c白矢印)。これは後葉ホルモンであるバゾプレシンの濃度に相関するとされ、高信号が消失した場合は中枢性尿崩症など異常が疑われます1)。

下垂体柄(図6a,b黄色矢印)は下垂体後葉と連続する漏斗茎からなる構造です。径は4mm以下とされ、T1WIでは脳実質と同程度、造影後は下垂体後葉と同じく早期から造影効果が見られます1)。

海綿静脈洞部(図6b橙色)は下垂体を取り囲み、複数の静脈路や内頸動脈(図6b青矢印)、脳神経が存在しています。下方には蝶形骨洞が存在しており、下垂体病変の進展を評価する上で重要な部位となります。

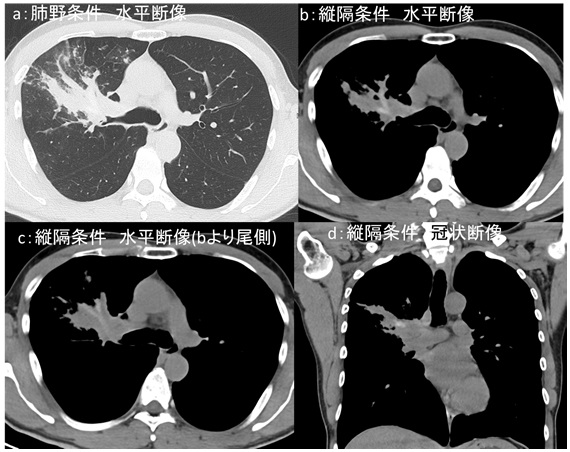

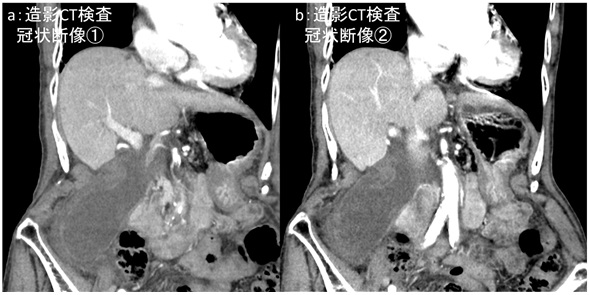

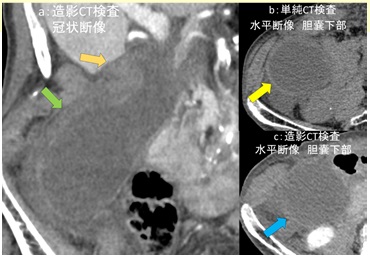

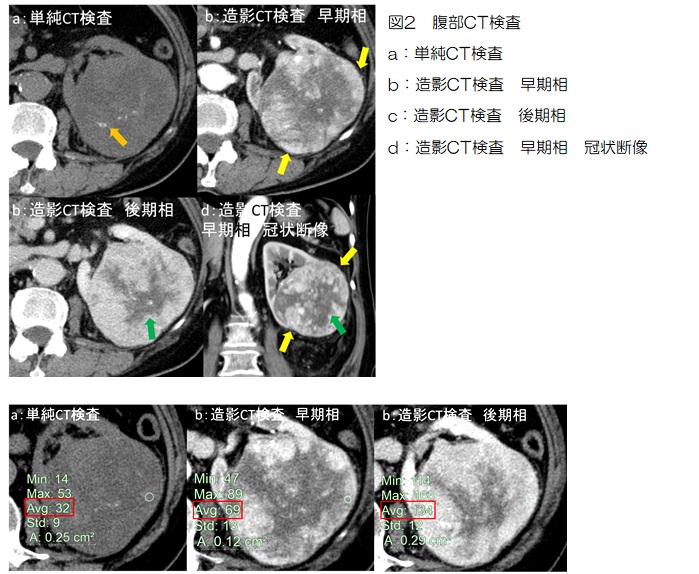

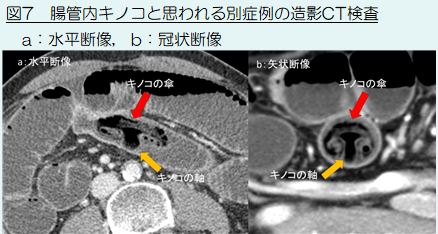

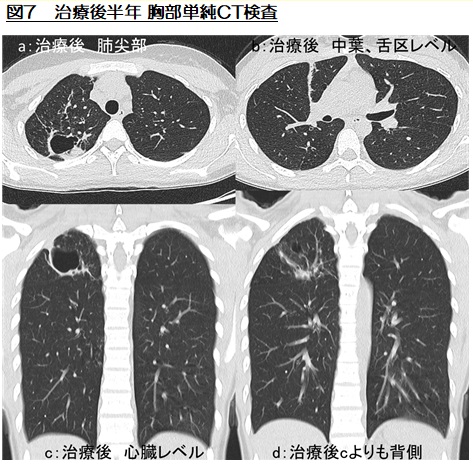

今回の症例は蝶形骨洞から鞍上部に連続する腫瘤性病変です(図7a,d)。内部の造影効果は比較的均一で左海綿静脈洞に進展して見えます(図7b,c橙矢印)。蝶形骨洞の悪性病変による浸潤、あるいは下垂体病変が疑われMRI検査が施行されました。

図7 造影CT検査 腫瘍の部位と進展

a:水平断像 蝶形骨洞レベル b:aより頭側,

c:冠状断像 鞍上部レベル d:矢状断像 鞍上部レベル

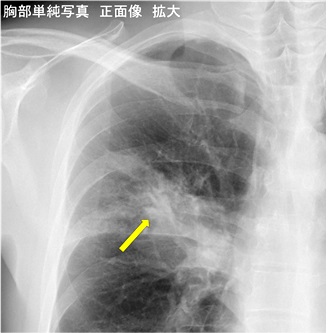

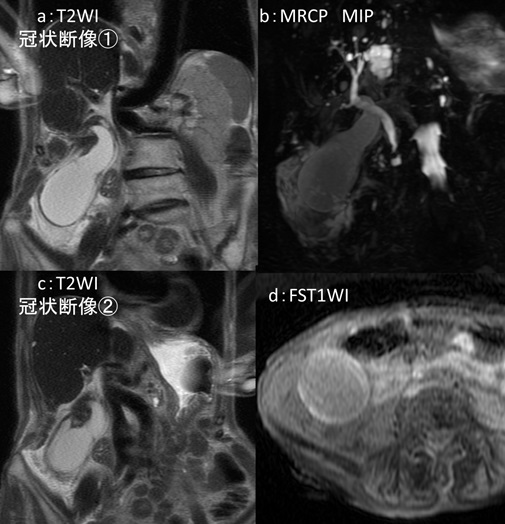

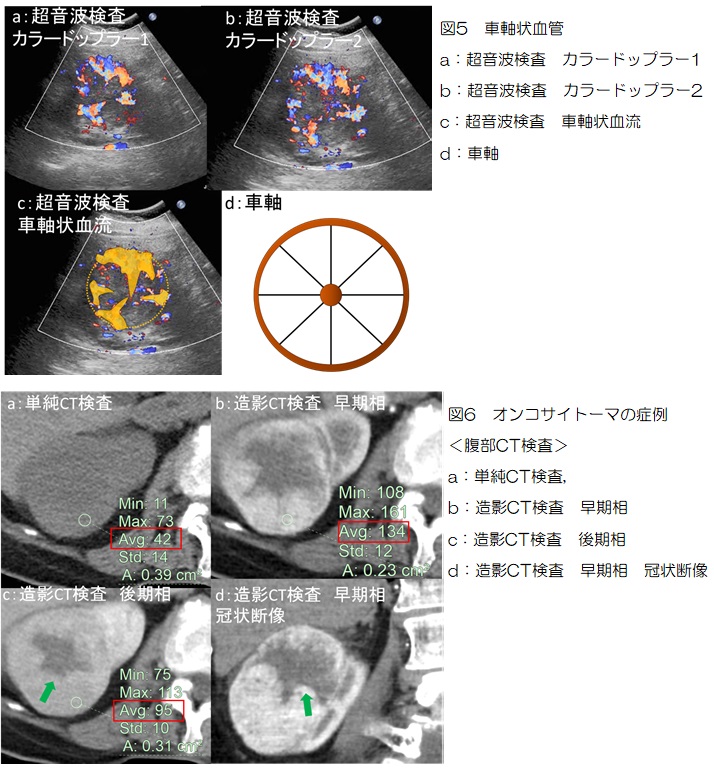

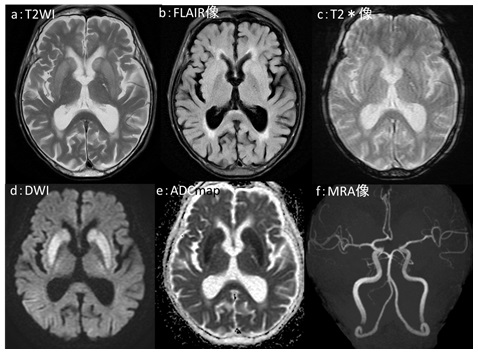

MRI検査では病変はTWIで脳実質と等信号、T2WIでは内部に一部高信号域が見られます(図8b橙色矢印)。下垂体柄は右側に偏位しており(図8c黄矢印)、正常下垂体を右側に圧排する下垂体病変が示唆されます。MRI検査でも左海綿静脈洞部に進展が疑われました(図8d赤矢印)。また、ダイナミック造影MRI検査では比較的均一な漸増性の強い濃染が見られます(図5)。

図 8 MRI検査 腫瘍部位と進展

a:T1WI 矢状断像 蝶形骨洞レベル b:T2WI 矢状断像 蝶形骨洞レベル,

c:造影後T1WI 冠状断像 下垂体柄レベル d:造影後T1WI 冠状断像 海綿静脈洞レベル

下垂体腺腫(macroadenoma)は脳腫瘍の10-20%を占める比較的高頻度の疾患です。ホルモンを分泌する機能性腺腫と分泌しない非機能性腺腫に分かれています。1cm未満の腺腫をmicroadenoma、1cm以上の腺腫はmacroadenomaと分類しています1)。また、今回症例のように副鼻腔や上咽頭に進展するものは下垂体腺腫の0.8%程度であり、鼻出血や鼻閉などを初発として耳鼻咽喉科を受診する例も見られます2)。

画像所見はT1WIで正常下垂体と比較して等信号から低信号、T2WIでは変性や出血、梗塞などで症例により様々な信号を呈します。

下垂体腺腫は造影検査で全体的によく造影されます。microadenomaは微小な病変ですが、正常下垂体よりも造影ピークが遅れます。そのため、ダイナミック造影MRI検査では造影剤投与後1-2分に正常下垂体より低信号となることで検出することが可能です1)。

一方macroadenomaは信号や造影効果は上記に準じますが、存在診断に加えて周囲への広がりや正常下垂体の位置の同定が重要となります。

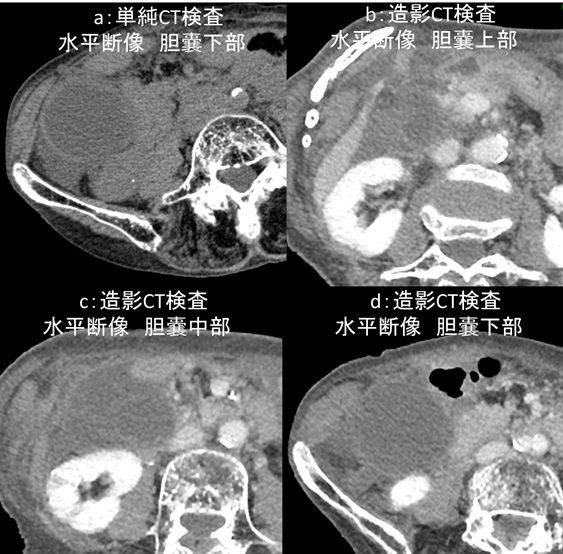

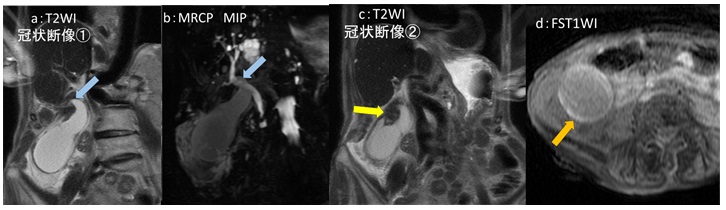

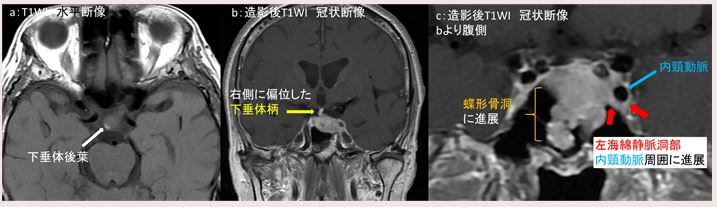

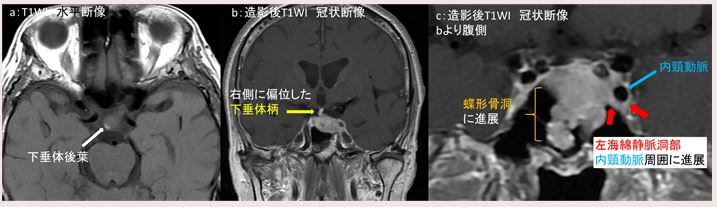

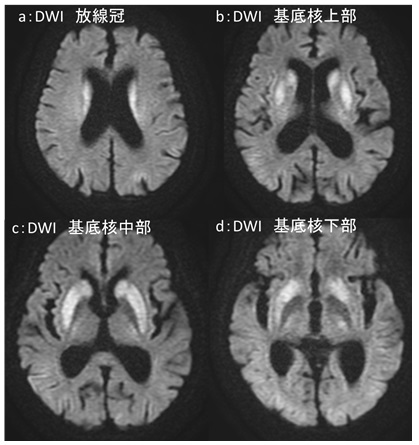

今回症例の図9aでは正常下垂体後葉が右側に偏位していることが分かります。また、図9bでは下垂体柄も右側に偏位しており前葉は不明瞭ながら、正常下垂体が右側に偏位して存在することを示唆しています。

図9cでは左内頸動脈周囲に造影効果を伴う腫瘤性病変の進展が見られます。腫瘍が内頸動脈を取り囲む比率(2/3以上を取り囲むなど) 1)や外側接線を越えていること3)などが浸潤を示唆するとされ、全切除できる可能性が低くなります。今回症例では腫瘍が左内頸動脈を取り囲む範囲は半周程度となります。

手術所見では正常下垂体は右側に存在しており、内頸動脈周囲への強い浸潤なく腫瘍も全摘出できました。画像所見から得られる情報と合致していました。

図9 正常下垂体の位置と下垂体病変の進展

a:T1WI 水平断像, b:造影後T1WI 冠状断像, c:造影後T1WI 冠状断像 bより腹側

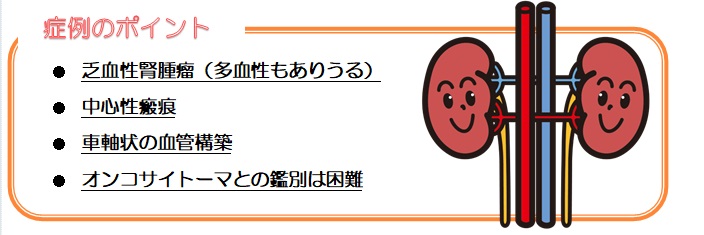

症例のポイント

① 鞍上部から蝶形骨洞に進展する腫瘤では下垂体病変も考慮される

② 鼻出血を主訴とする場合もある

③ ダイナミック造影検査で漸増性の濃染(正常下垂体よりは造影ピークは遅い)

④ macroadenomaでは正常下垂体の同定と周囲進展が重要

鼻出血を主訴とした下垂体腺腫(macroadenoma)の1例でした。

【参考文献】

三木幸雄, 佐藤典子 編, 下垂体の画像診断, メジカルビュー社, 2017

細川誠二. 耳鼻咽喉科・頭頚部外科. 2011; 83:233-236

Knosp E, et al. Neurosurgery. 1993; 33:610-618

【参考文献】

【参考文献】