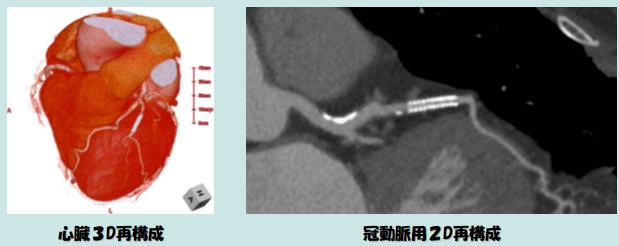

冠動脈CT撮影(Coronary CT Angiography)は、心疾患の診断において重要な検査方法です。当院では現在、3台のCT装置を運用しており、そのうち2台はGE社製の心臓CT撮影が可能な装置です。これらの装置には、GE社の画像補正技術(Snap Shot Freeze:以下SSF)が適用可能であり、心臓の動きによる画像のブレを抑え、診断の精度と効率を大幅に向上させます。今回は、この技術の仕組みとその多くの利点について詳しく紹介します。

■ 従来の冠動脈CT撮影の課題

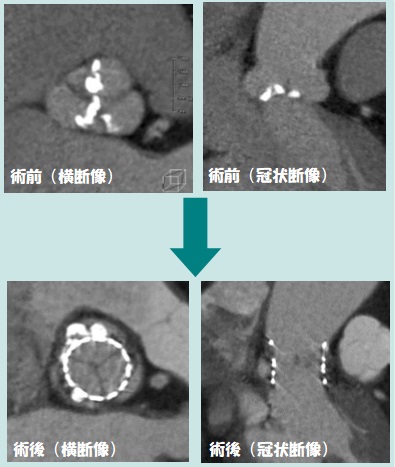

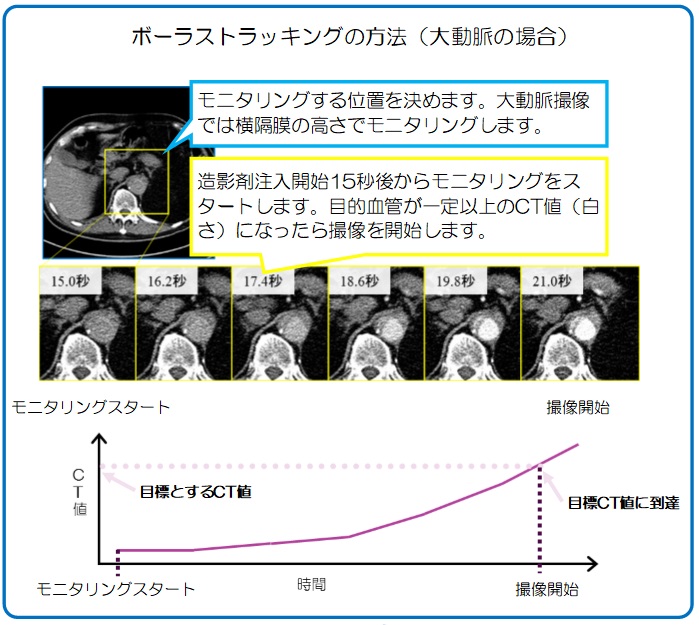

冠動脈CT撮影は、心電図波形を監視しながら、心拍に合わせて冠動脈の状態を撮影します。高心拍や不整脈、呼吸による動きは画像のブレを引き起こしますが、心臓の動きが少ないタイミングを自動的に探し出し、冠動脈が最も安定している瞬間を利用することでブレのない画像を作成しています。しかし、最も安定しているタイミングでも画像のブレが残ることがありました。

■ 画像補正技術の紹介

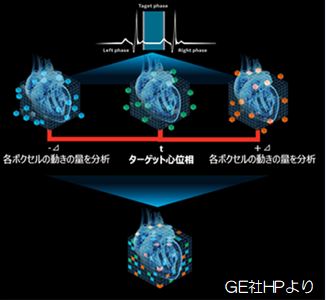

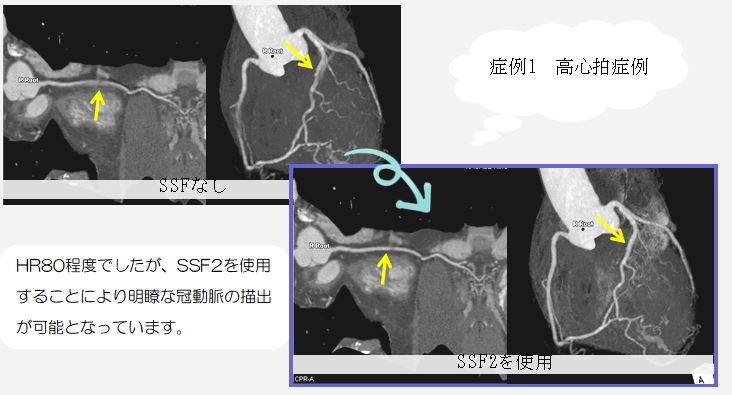

GE社の画像補正技術(SSF)は、前述の動きが少ないと判断されたタイミングのデータだけでなく、その前後約60ミリ秒のデータを使用します。これにより、合計3タイミングのデータを基に、冠動脈の速度や移動方向といった動きを解析し、動きによるブレ(モーションアーチファクト)の原因を特定、補正します。この技術により、高心拍(HR80程度)の方にも鮮明な画像を提供することができるようになりました。

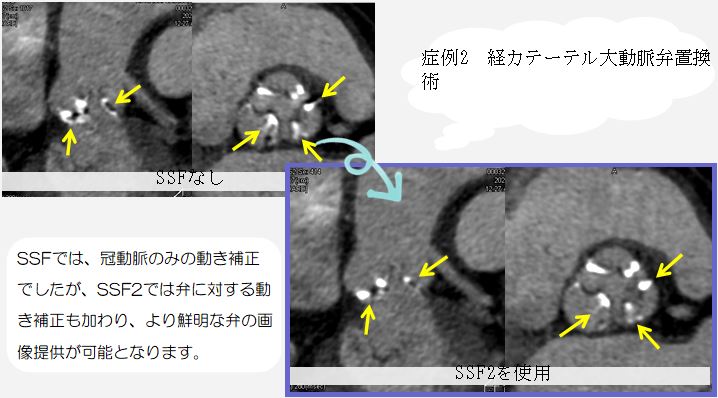

下図は、この技術の動作原理を視覚的に示しています。心臓の動きが最も少ない瞬間(ターゲット心位相)を選び出し、その前後のデータ(左位相と右位相)も使用して動きの解析を行います。ベクトル動態解析によって各瞬間のデータを基に、心臓の動きを解析し、動きによるブレを補正します。最終的にブレのない鮮明な画像が生成されます。そして現在、SSFがver2(SSF2)となり、さらなる技術革新が進みました。従来は主に冠動脈の動き補正のみであったのに対し、SSF2ではそれに加えて弁、心腔、心筋の動きも補正できるようになりました。

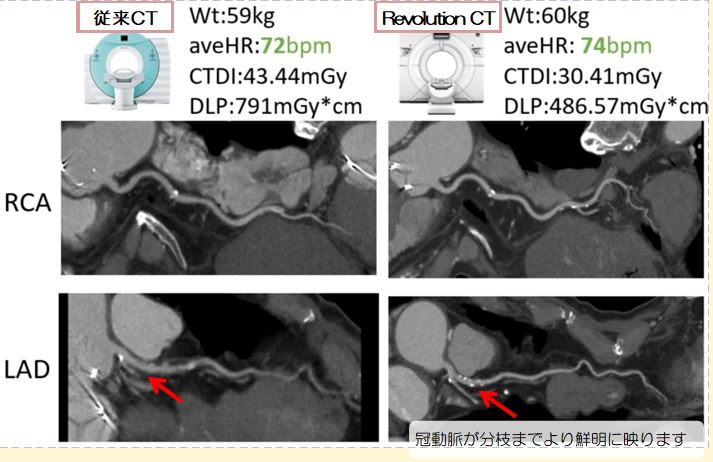

■ 症例提示

GE社の画像補正技術により高心拍や不整脈の患者でも鮮明な画像を提供することが可能となり、さらにSSF2では弁、心腔、心筋の動きも補正できるため、心臓全体の詳細な画像を取得することができるようになりました。今後もこのような技術の進歩に注目し、最新のアプリケーションを積極的に取り入れることで、より高品質な医療サービスを提供していけるよう日々研鑽を積んでいきたいと思います。

CT担当 江上

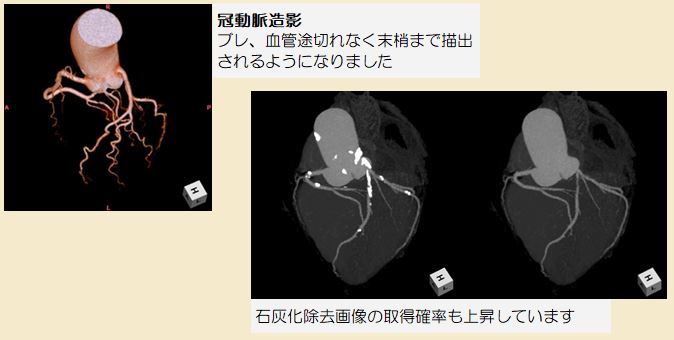

利用例1:心臓(冠動脈)CT

利用例1:心臓(冠動脈)CT