単純撮影は当院で最も多く実施される検査ですが、先生の施設でも実施される機会が多いのではないでしょうか?

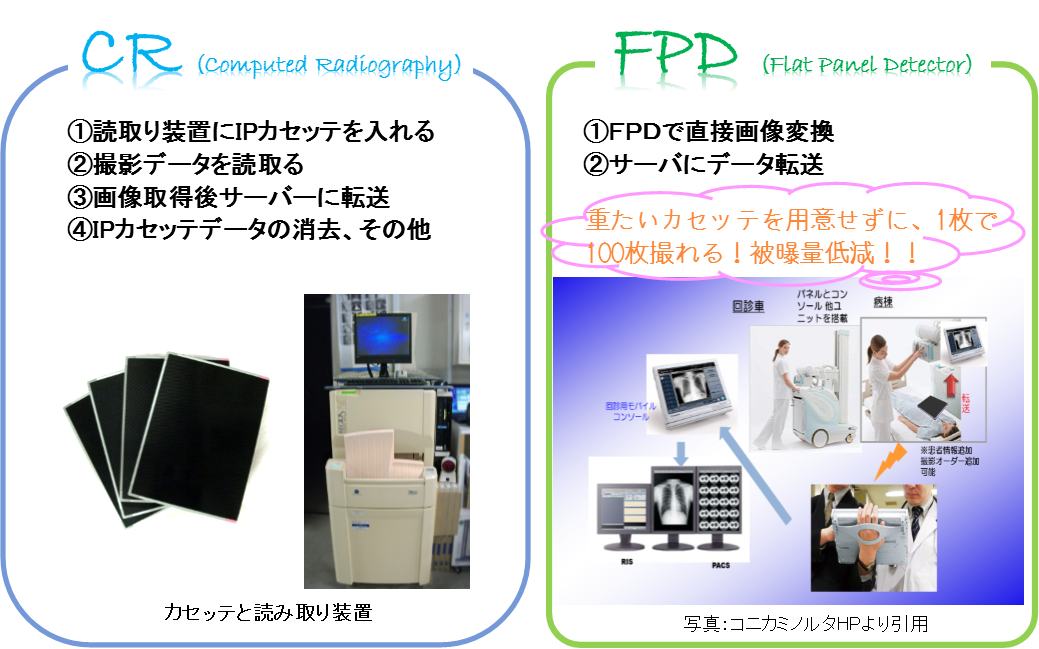

現在はCR装置*が主流となっていますので、患者様の体格にかかわらず均一で安定した写真が得られますが、私がこの仕事を始めた頃は、直接フィルムに撮影し、現像して画像を得ていましたので、撮影条件を誤ると診断出来ない画像になることもありました。

先生の施設ではどのようにして撮影条件を決めていらっしゃいますか?今回は撮影条件についてお話しさせて頂きます。

*CR装置

デジタルレントゲン装置、デジタルカメラと同じようにコンピューター側で濃度を補正します。濃度差が生じる事はないのですが、適正なX線量で撮影しないと被ばくが多くなる事もあります。

レントゲンの撮影条件とは

レントゲン写真は白から黒の濃淡で表されますが、この濃淡差のつけ方の違いはX線管電圧、X線管電流、撮影時間で決定します。この値を変化させるとX線の質と量を変化させることが出来ます。質が変化すると画像のコントラストが変化し、量が変化すると濃度が変化します。これら三つの条件を使い分けることが日常業務では重要になる場面が多くあります。

画像コントラストに関係する管電圧!

X線管電圧はX線のエネルギーのことであり、X線が物体を突き抜けるちから(透過力)がどのくらい大きいかに関係しています。つまり、X線管電圧を高くするとコントラストが低下します。例えば胸部レントゲンの場合、管電圧は120kVと高圧撮影で撮影します。管電圧を高くすることで、肋骨影や石灰化が淡くなり、肺内陰影が見えやすく、心臓、横隔膜に重なった肺野も観察出来ます。また、患者さんの被ばくも減少します。(画像1)

画像濃度に関係する管電流と撮影時間!

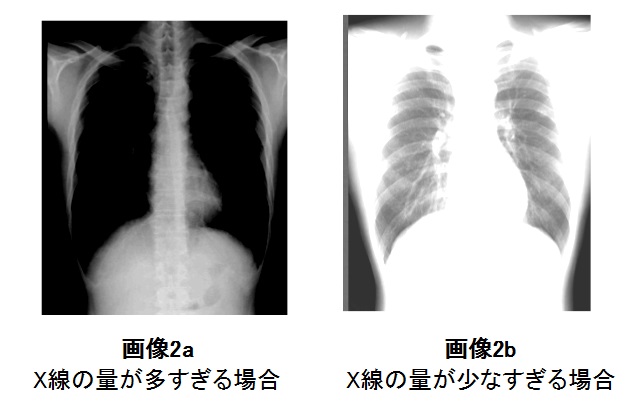

管電流とはX線の量を決めるものです。撮影時間とはシャッタースピードのことです。この2つをかけ合わせることによって写真の濃度が決定します。フィルム時代だった頃はX線の量が多すぎると真っ黒な写真が(画像2a)、X線の量が少なすぎると真っ白な写真が出てきました(画像2b)。この管電流(単位mA)と撮影時間(単位s)をかけ合せたものをmAs値(‘ますち’と呼びます)といいます。mAs値が同じ場合、写真の濃度は同じになります。

このように、単純撮影における撮影条件は、まず管電圧を決定することで、X線の質を決めます。次に黒化度に大きく関係するX線の量を決定します。X線の量は、管電流と撮影時間の積で与えられることから、多くの組み合わせが考えられます。単純撮影はボタン1つで撮影できます。しかし、我々診療放射線技師はそのボタンを押す前に様々なことを考えています。

患者様の状態や体格等を考慮し、長年の経験から撮影条件を決め、より適切な画像を提供出来るように努めています。

次回は実際の撮影条件の組み立て方についてご説明したいと思います。