お世話になります、放射線技術科の江川です。

長らくお待たせしておりました放射線治療設備ですが、9月に治療装置の設置および調整が完了しついに10月1日よりスタートすることができました。現在、順調に運営が進んでおります。

そこで今回は予定を変更し、当院に導入された放射線治療装置および関連機器について紹介させて頂きます。

〇放射線治療装置(直線加速器:LINAC)

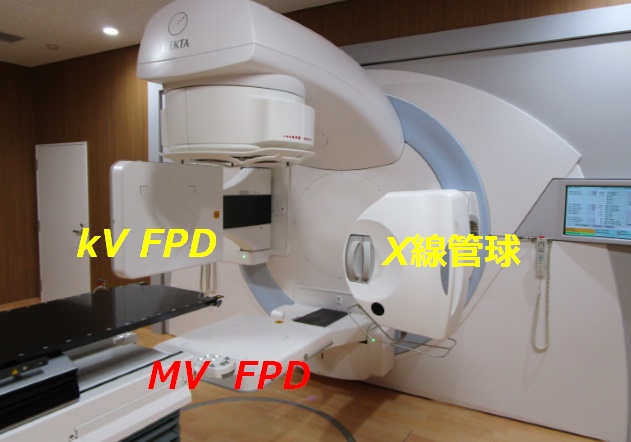

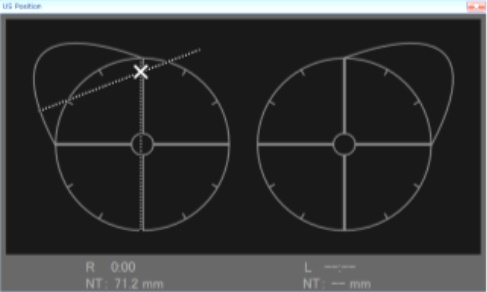

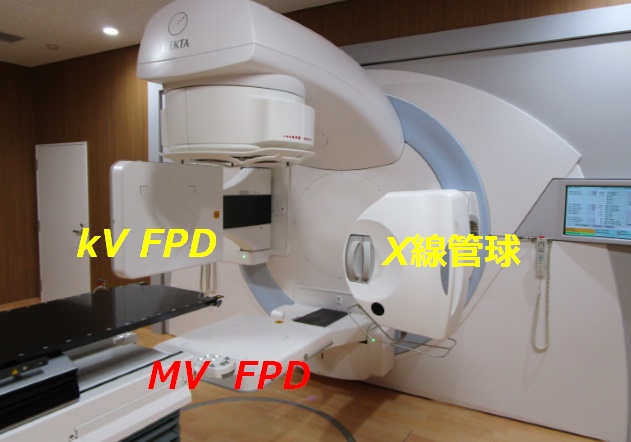

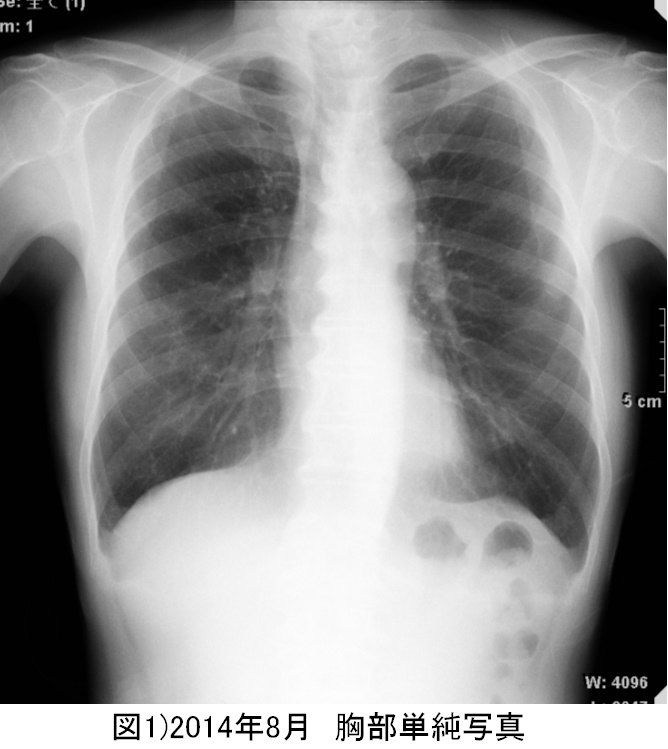

このたび当院に設置されたのはスウェーデンに本社をおくElekta社の装置で、Elekta Synergy®(エレクタ シナジー)と呼ばれる装置です。この装置では従来の治療ビームでの位置照合装置の他、リニアックのガントリ部にCT画像が撮影できるX-ray Volume Imaging (XVI)を搭載し、画像誘導放射線治療(Image Guided Radiation Therapy:IGRT)が可能な治療装置です(写真)。治療ビームに対して垂直方向に kV電圧(CTで利用されるエネルギー)のX線管球とフラットパネル検出器を装備しており、2D撮影や連続撮影(透視撮影)だけでなく、コーンビーム技術による3次元のCT(Cone Beam CT:CBCT)を撮影できる機能を備えています。(図1)

このたび当院に設置されたのはスウェーデンに本社をおくElekta社の装置で、Elekta Synergy®(エレクタ シナジー)と呼ばれる装置です。この装置では従来の治療ビームでの位置照合装置の他、リニアックのガントリ部にCT画像が撮影できるX-ray Volume Imaging (XVI)を搭載し、画像誘導放射線治療(Image Guided Radiation Therapy:IGRT)が可能な治療装置です(写真)。治療ビームに対して垂直方向に kV電圧(CTで利用されるエネルギー)のX線管球とフラットパネル検出器を装備しており、2D撮影や連続撮影(透視撮影)だけでなく、コーンビーム技術による3次元のCT(Cone Beam CT:CBCT)を撮影できる機能を備えています。(図1)

図1:IGRT機能搭載 XVI(kV撮影による照合)およびiView System(MV撮影による照合) FPD:フラットパネルディテクタ

図1:IGRT機能搭載 XVI(kV撮影による照合)およびiView System(MV撮影による照合) FPD:フラットパネルディテクタ

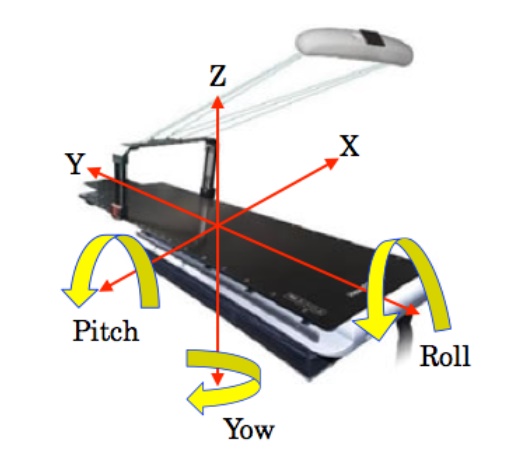

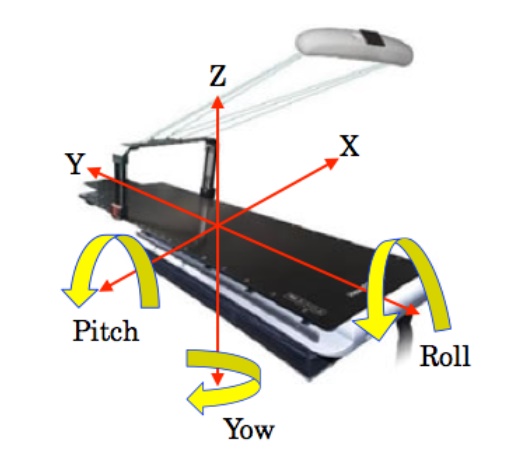

治療患者を寝台上でポジショニングした後、ガントリを1回転させCBCTを撮影することにより、実際の治療位置で3次元CT画像を得ることができます。得られた3次元画像を専用のワークステーション上で治療計画のCT画像と重ね合わせを行い、位置誤差を計算し、得られた位置誤差を自動で補正することが可能で以前より正確な位置で照射を行うことができます。また、6軸補正が可能な治療寝台HexaPOD™ evo(図2)を搭載しておりますので、より高精度な照射時にもスムーズな位置照合を行い照射をするすることができます。

図2:6軸補正が可能な治療寝台HexaPOD

図2:6軸補正が可能な治療寝台HexaPOD

〇放射線治療計画CT

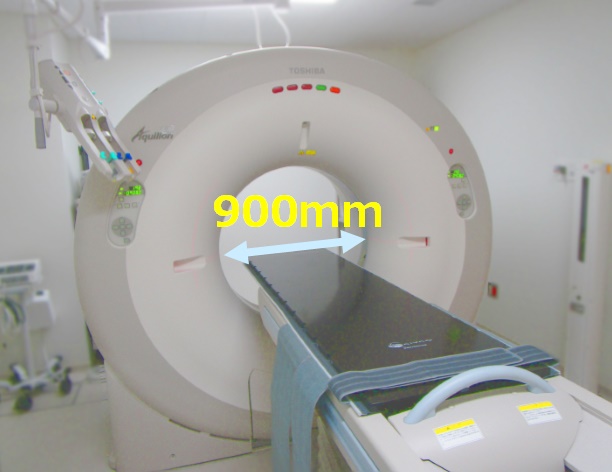

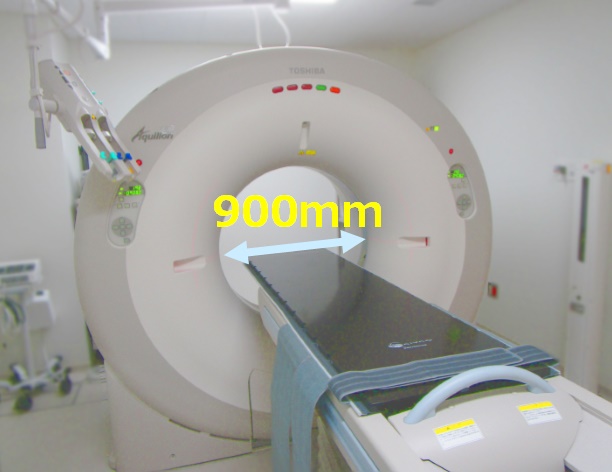

写真2 放射線治療計画専用CT TOSHIBA AquilionLB 16列MDCT

写真2 放射線治療計画専用CT TOSHIBA AquilionLB 16列MDCT

放射線治療計画専用CTは、東芝AquilionLBを導入しました(写真2)。LBとはLarge Bore(ラージボア)の略で、開口径(内径)900mm、画像化領域850mmΦを実現した16列マルチスライスCTになります。

画像化領域が診断用のCTに比べ350mmも広いため、放射線治療計画に重要な、体表面まで確実に含んだ撮影が可能です。ラージボアCTは、ポジショニングの自由度が広がるため、患者固定具を使用した撮影や通常の体位が困難な場合の撮影時などに大きな威力を発揮します。

CT寝台も治療寝台と同じカーボンファイバーのフラット天板を採用しているため、位置の再現性も高精度に保たれます。

アプリケーションでは、被ばく低減技術である逐次近似計算ソフトを搭載しており、最大50%のノイズ低減と、75%の被ばく低減効果を実現しています。

また、呼吸同期撮影機能も搭載しているので、呼吸に合わせた撮影も可能です。

〇放射線治療計画装置 Pinnacle3

放射線治療計画装置 Pinnacle3

放射線治療計画装置 Pinnacle3

高度な処理による治療計画の時間を大幅に短縮することができ、自動臓器輪郭抽出ソフトウェアや3Dボリューム抽出ソフトウェアを搭載しており膨大な輪郭作成の時間を大幅に短縮し、治療計画を行うことができます。

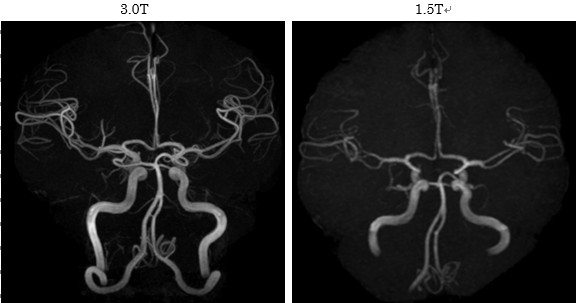

また計画時にマルチモダリティ(CT & MRI・CT & PET・CT & CT 等)な画像を活用し、ワンクリックで画像の自動重ね合わせ(オートイメージフュージョンソフトウェア)を実現できるため、より正確な治療計画を可能とします。

〇装置の品質管理について

放射線治療を安全に行うための品質管理機器も充実しております。線量測定に必要なファントムや線量計、ビームチェック装置や投与線量検証プログラム、治療計画線量分布確認システムなど、日常の管理ツールから高精度な品質管理ツールまで多数導入することができました。これらのツールを有効に使用し、放射線治療が安全に提供できるよう品質管理に努めていく予定です。

安全で安心できる放射線治療の提供を目標に、地域密着の放射線治療を目指して参りますので、先生におかれましては、適応の患者さまがいらっしゃいましたら、是非とも当院にご紹介して頂ければと思います。よろしくお願い致します。

次回は、今回紹介の予定であった放射線の種類を変る技術(粒子線治療)について紹介させて頂きます。

(放射線治療認定技師 江川 俊幸)

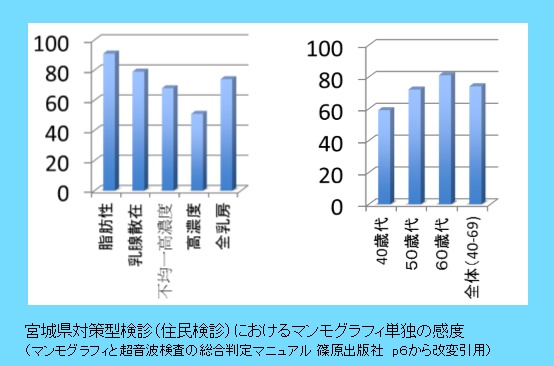

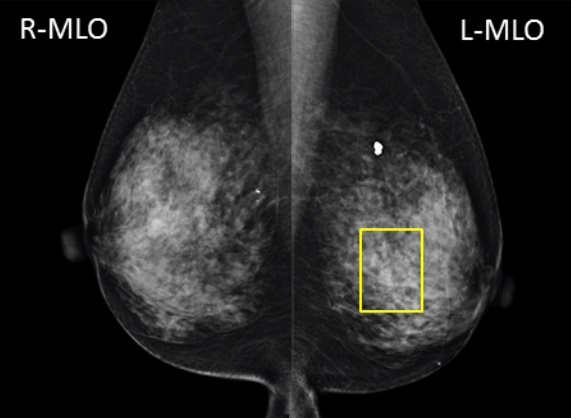

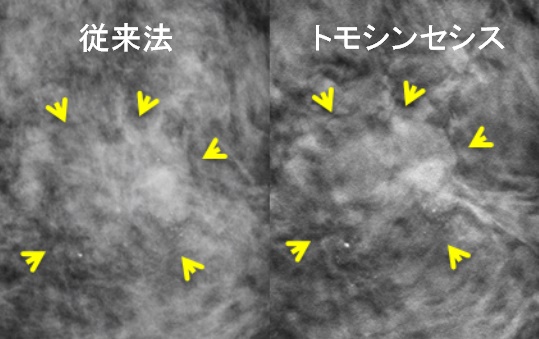

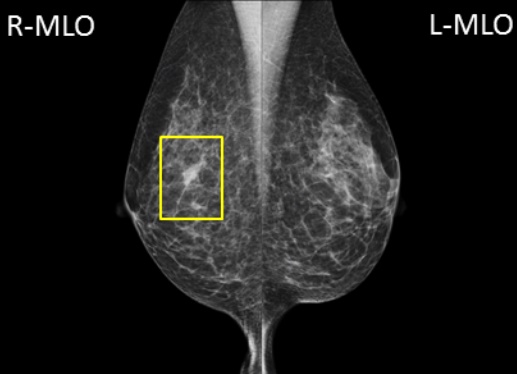

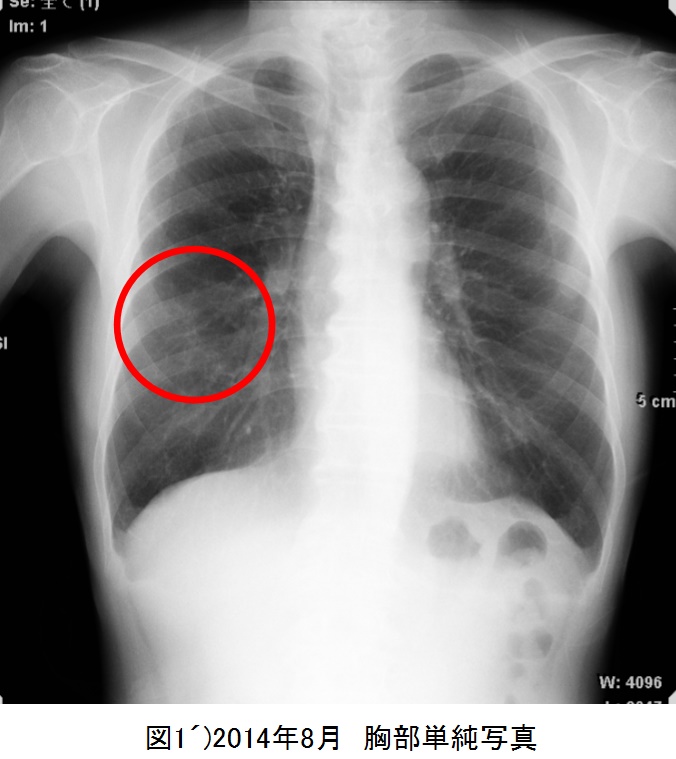

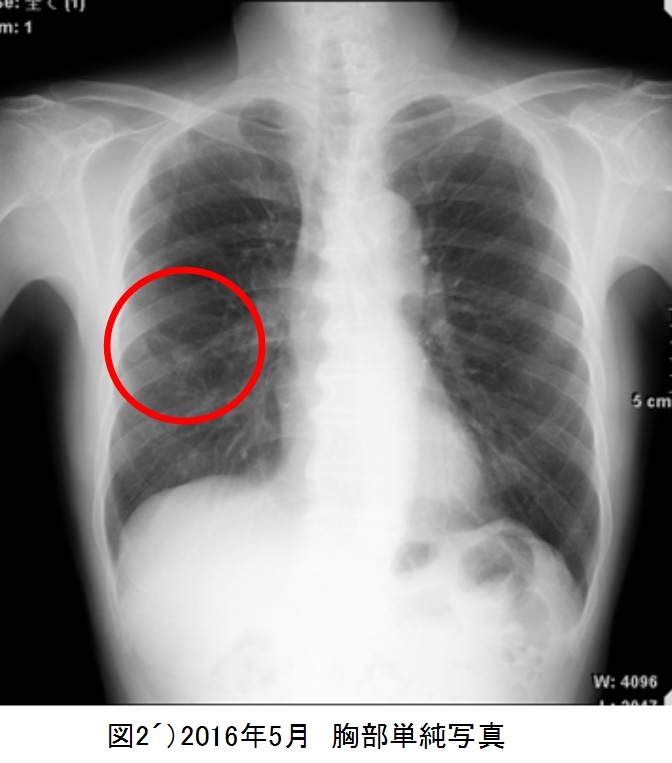

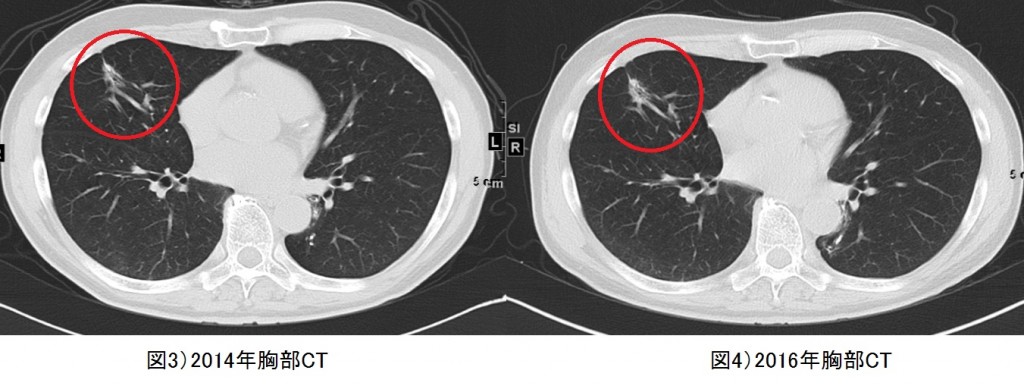

乳がんは女性の壮年層(30~64歳)のがん死亡原因のトップですが、早期発見であれば90%の人が治癒するといわれています。この“早期”発見にはマンモグラフィや超音波(エコー)による画像診断が有効です。つまり、検診による早期発見が非常に重要であるということになります。

乳がんは女性の壮年層(30~64歳)のがん死亡原因のトップですが、早期発見であれば90%の人が治癒するといわれています。この“早期”発見にはマンモグラフィや超音波(エコー)による画像診断が有効です。つまり、検診による早期発見が非常に重要であるということになります。

このたび当院に設置されたのはスウェーデンに本社をおくElekta社の装置で、Elekta Synergy®(エレクタ シナジー)と呼ばれる装置です。この装置では従来の治療ビームでの位置照合装置の他、リニアックのガントリ部にCT画像が撮影できるX-ray Volume Imaging (XVI)を搭載し、画像誘導放射線治療(Image Guided Radiation Therapy:IGRT)が可能な治療装置です(写真)。治療ビームに対して垂直方向に kV電圧(CTで利用されるエネルギー)のX線管球とフラットパネル検出器を装備しており、2D撮影や連続撮影(透視撮影)だけでなく、コーンビーム技術による3次元のCT(Cone Beam CT:CBCT)を撮影できる機能を備えています。(図1)

このたび当院に設置されたのはスウェーデンに本社をおくElekta社の装置で、Elekta Synergy®(エレクタ シナジー)と呼ばれる装置です。この装置では従来の治療ビームでの位置照合装置の他、リニアックのガントリ部にCT画像が撮影できるX-ray Volume Imaging (XVI)を搭載し、画像誘導放射線治療(Image Guided Radiation Therapy:IGRT)が可能な治療装置です(写真)。治療ビームに対して垂直方向に kV電圧(CTで利用されるエネルギー)のX線管球とフラットパネル検出器を装備しており、2D撮影や連続撮影(透視撮影)だけでなく、コーンビーム技術による3次元のCT(Cone Beam CT:CBCT)を撮影できる機能を備えています。(図1)