診療放射線技師の仕事”というと、どのようなものを思い浮かべるでしょうか。おそらく真っ先に思いつくのはレントゲンやCT、MRIの撮影ではないでしょうか。しかし、それ以外にも診療放射線技師の大事な仕事があります。それは患者さんと医療スタッフの被ばくを管理することです。患者さんと医療スタッフの被ばくを最小限に留めることは診療放射線技師の責務です。今回は患者さんの被ばくを最小限にして検査をするために行っている当院の取り組みを紹介します。

被ばく低減の考え方

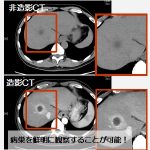

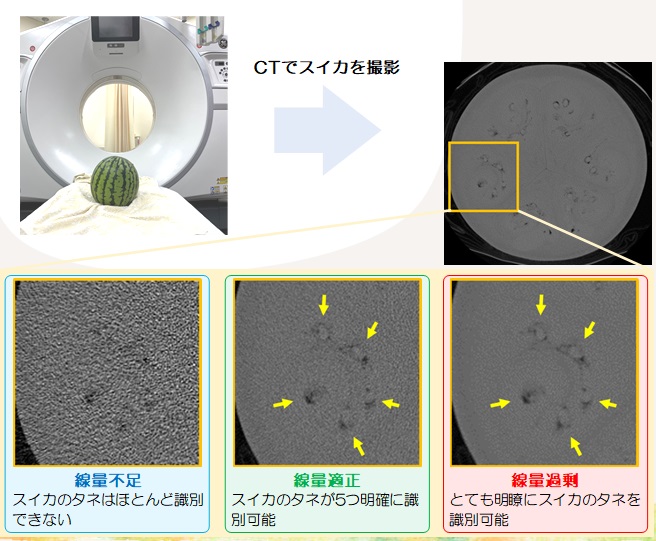

被ばくを少なくするためには、ただ“放射線の量を少なくすればいい”ということではありません。今回は教育を目的として、低線量から高線量でスイカをCT撮影してみました。スイカのタネを病変と仮定します。線量不足では画質が悪くタネはほとんど識別できません。これでは病変を見落としてしまいます。低被ばくで検査を行っていても病変を見つけられなければ意味がありません。次に線量適正の画像は線量過剰と比べると画質は劣りますが、タネ5つが明確に識別可能です(黄色矢印)。最高の画質ではありませんが、診断には十分な画質と言えます。そして線量過剰の画像はタネがとても明瞭に見えますが、これは線量適正でも得られる情報ですので、それ以上の画質を求めるのは余計な被ばくということになります。我々は全ての患者さんに対して“適正線量”で検査するために線量管理を行っています。

線量管理の取り組み

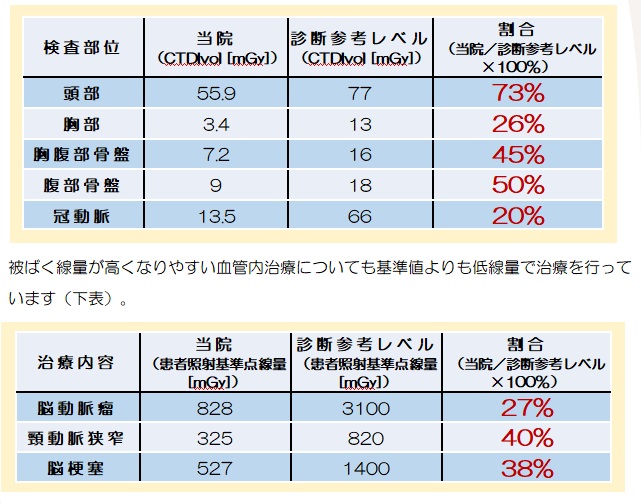

当院では半年に1度、それまでの検査を見返して線量の見直しを行っております。日本では診断参考レベルと呼ばれる線量の基準値が定められておりますが、当院のCT装置ではその基準値より大幅に低い線量で検査を行っています(下表)。

これほど低線量で検査できる理由の一つは装置の性能が良いためと言うのもありますが、定期的な線量の見直しをしていることで、さらなる装置の性能を活かすことができるのです。また、装置に表示される線量と実際に出力されている線量がズレていないかの確認もおこなっています。当院では今後も適正な線量での検査を行ってまいります。 五十嵐