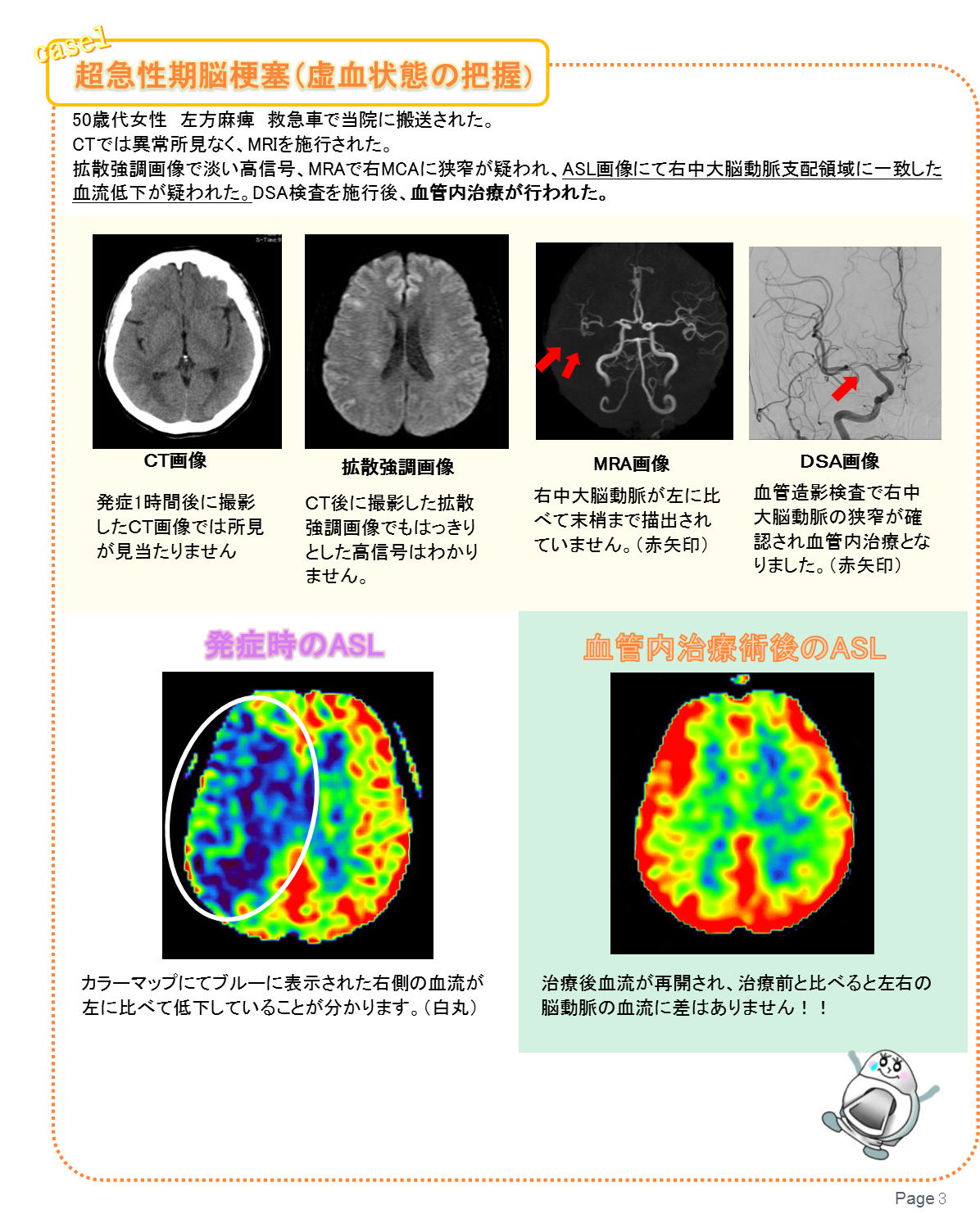

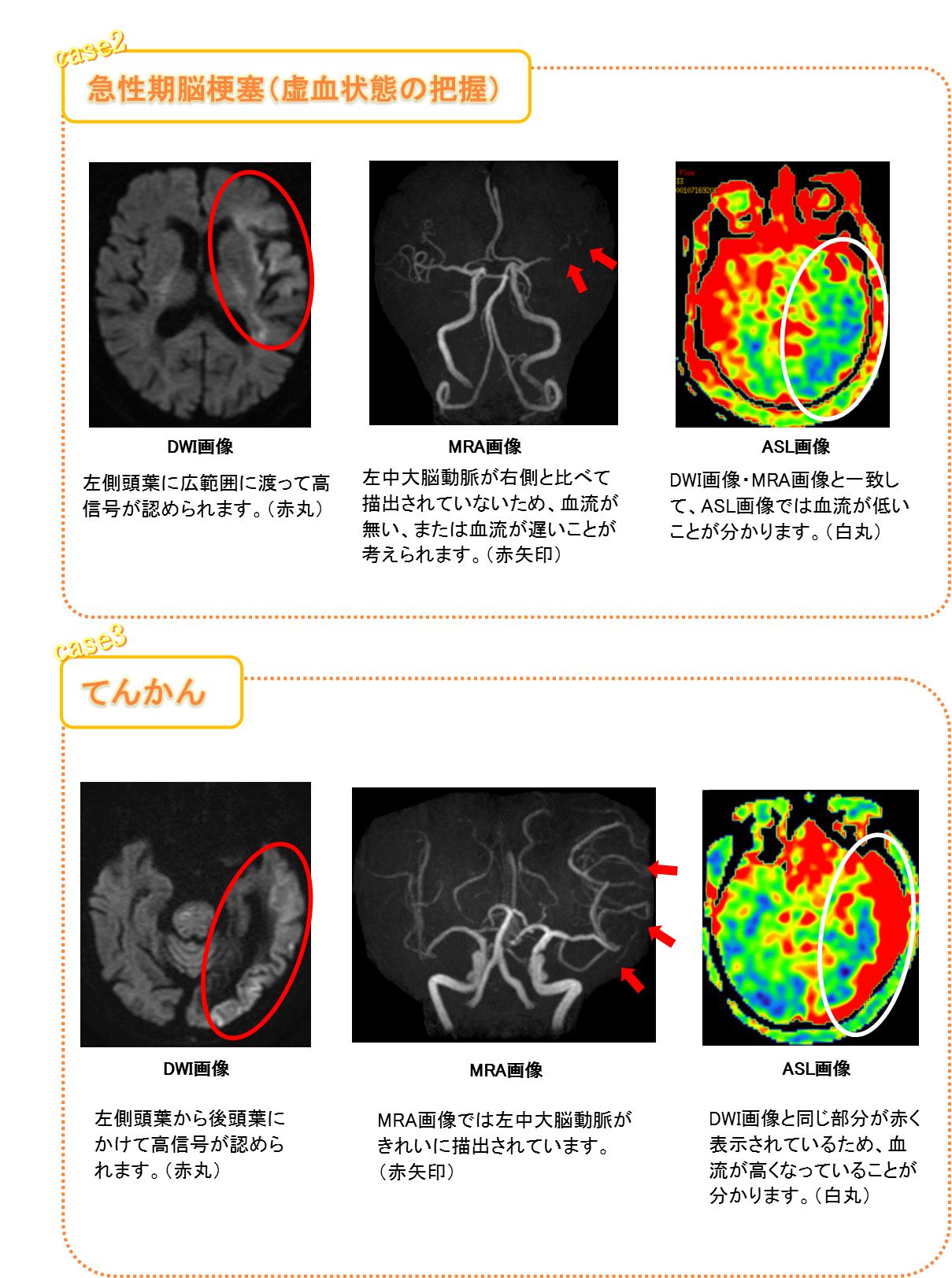

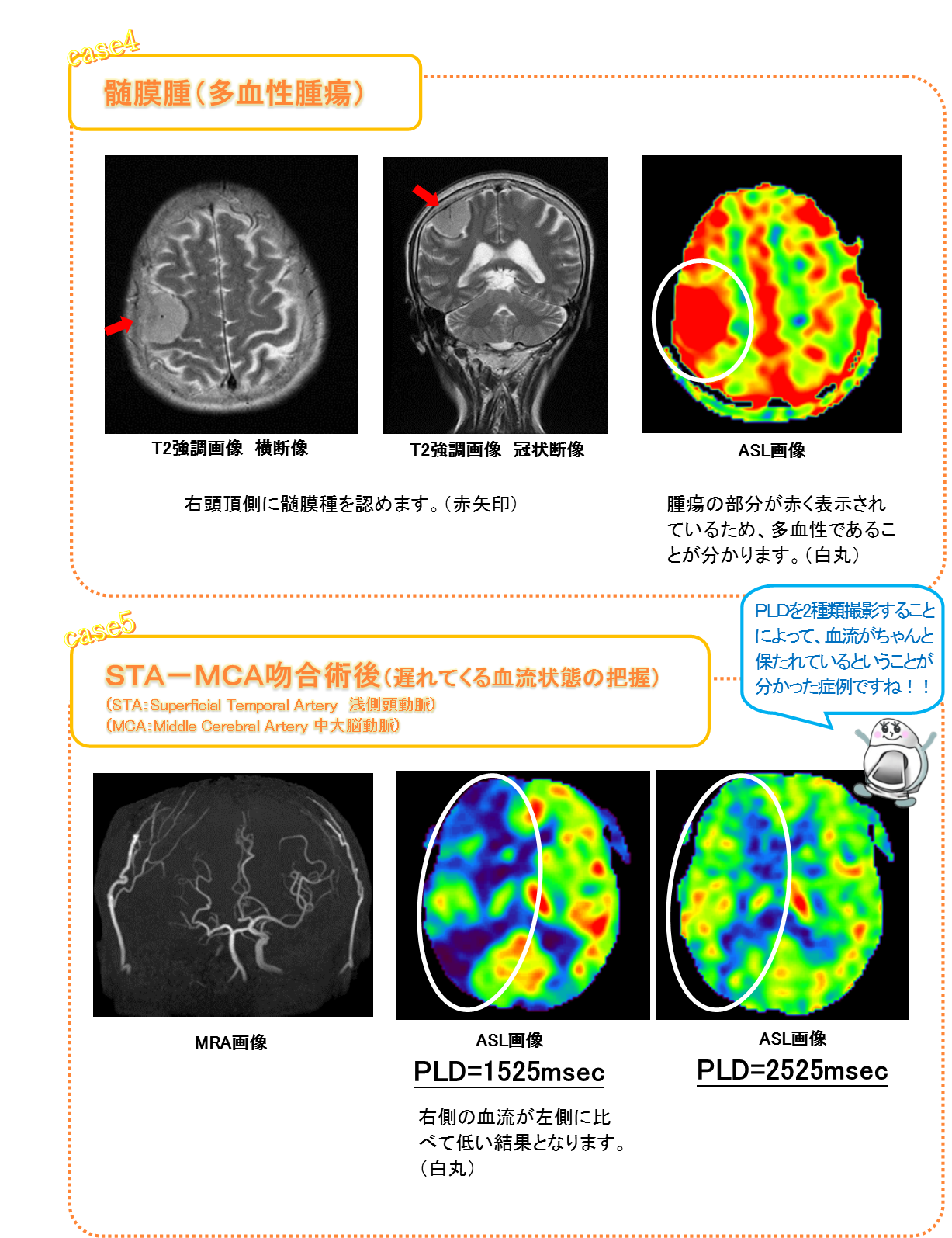

乳房のMRI・・?

乳房のレントゲン(マンモグラフィ)ならやったことあるけれど、乳腺MRIってどうなのかしら?なんだか怖い・・・とお思いの方いらっしゃるのではないでしょうか?どんな撮影で、どんなふうに検査するのかがなんとなくでも分かれば、少しは不安な気持ちがなくなるのではと思い今回はMRマンモグラフィをテーマにしてみました。

MRマンモグラフィーって痛い??

検査の方法について

①患者様は検査着に着替えてもらい、造影剤を注入するための点滴の準備をします。

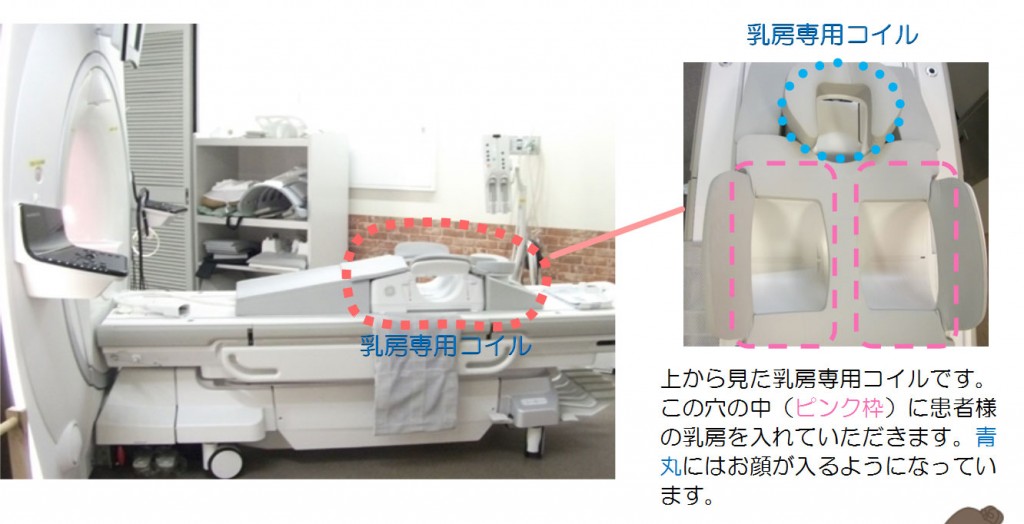

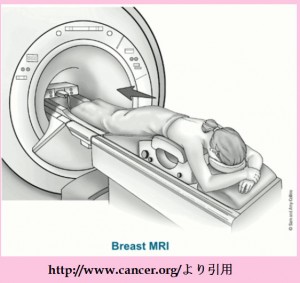

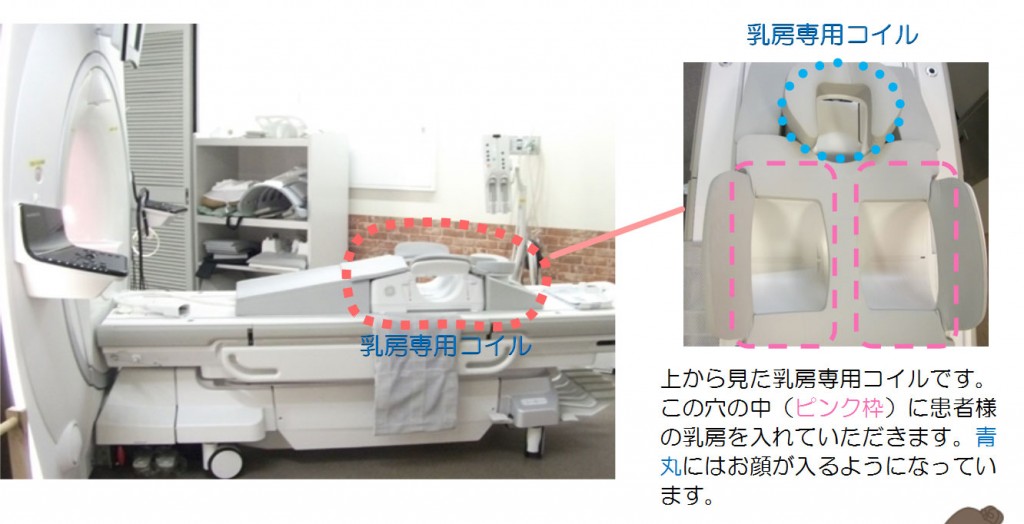

②次にMRI室に入り、MRI装置の上に置いてある乳房専用コイルと呼ばれるものに、それぞれ左右の乳房を入れてもらいます。

③そのままうつ伏せの姿勢で乗ってもらいます。その際、両上肢はバンザイした状態で、患者様の体部は動かないようにマジックテープで固定していきます。

*検査時間はこの状態で30~40分かかります。マンモグラフィの様に圧迫される痛みはありませんが、通常の臥位での撮影と異なりうつぶせの体勢で行うことがややつらい検査といえます。造影剤量は20mlほどで検査できます(CTは100cc使います)。

どんな画像が撮影されるの?

MRIでは沢山の種類の画像を撮影しています。当院では1000枚近い画像を収集しています。

最初に造影剤を使用しないで撮影する単純MRI撮影を行い、その後造影剤を注入して造影MRI撮影を行います。

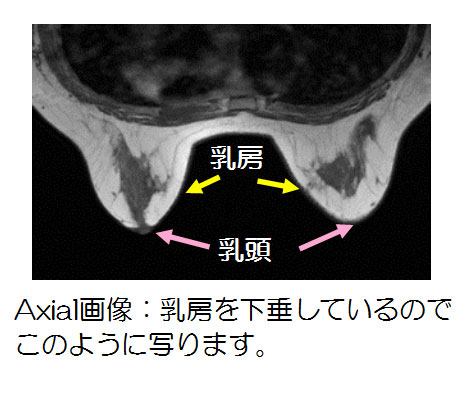

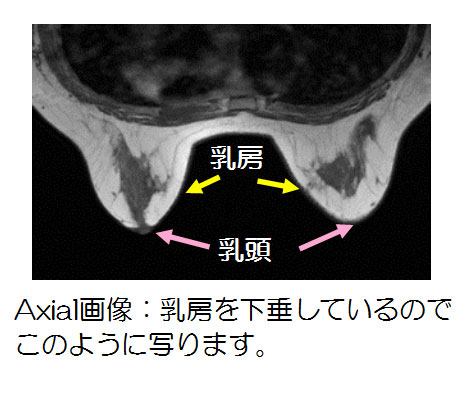

MRIでは様々な方向から断面を切り出すことが出来ますが、両方の乳房が同じ断面に写り、CT検査などと同じ切り方になる水平断(AX像)によって撮影することで、比較しやすくなり多くの病変の発見に有用です。(下図)

単純MRI(主要3種)

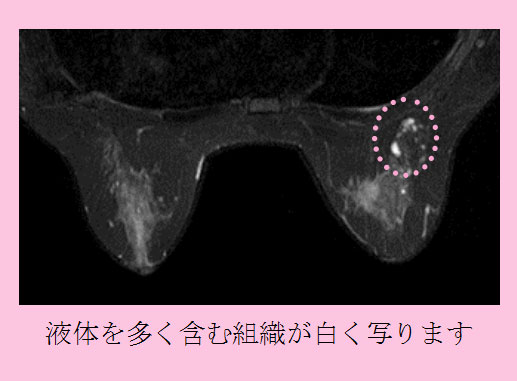

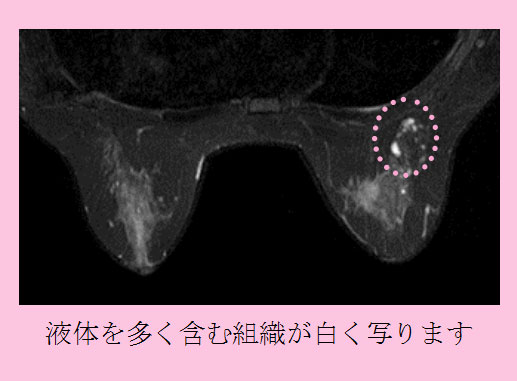

1.脂肪抑制のT2強調画像

嚢胞性病変や粘液癌などの液体成分を含む病変をより抽出可能です。また、様々なコントラストの変化から腫瘤の壊死、浮腫、繊維化などの推定に役立っています。

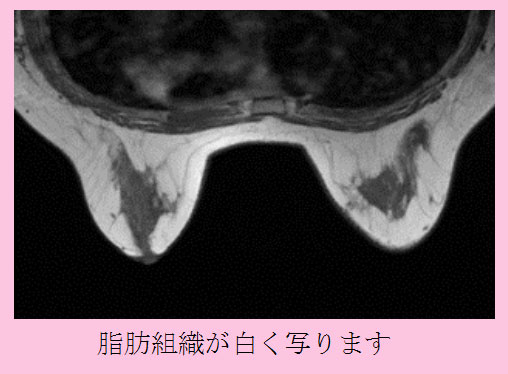

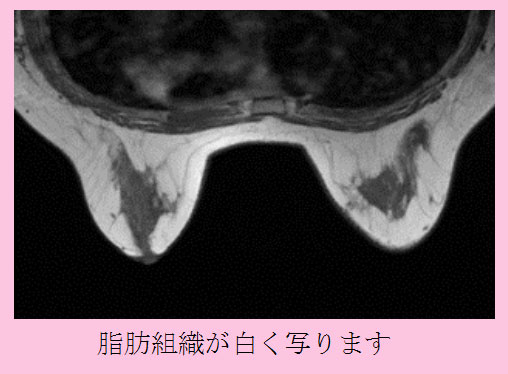

2.T1強調画像

乳管内出血の有無、腫瘤内部の脂肪評価に役立っています。腫瘍の輪郭しかわからないので通常はその評価には使われません。

乳房は脂肪組織が多いので乳房や皮下脂肪が白く描出されています。

3.拡散強調画像

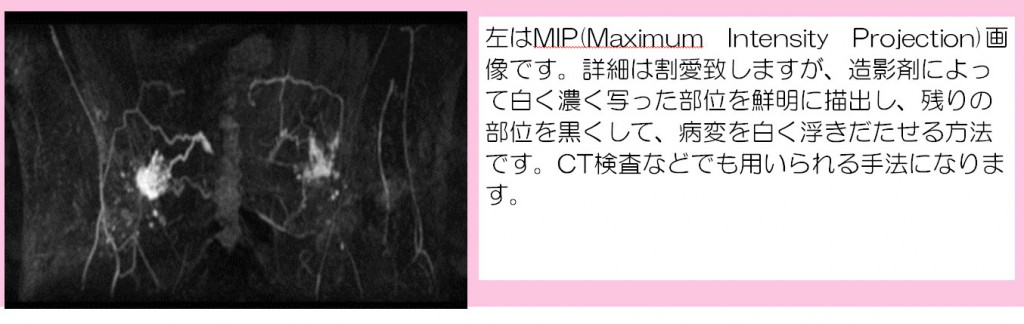

良悪性の鑑別に有用です。腫瘍などの細胞密度の高い病変は白く映ります。細胞密度の高くない背景は真っ黒なので、病変が浮き出て見えます。後述する造影後のMIP( Maximum Intensity Projection)に類似した画像が造影無しで得られます。

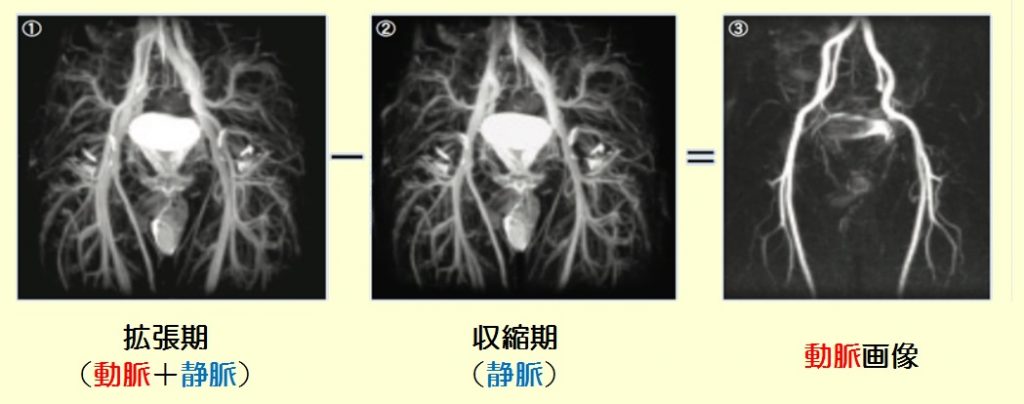

造影MRI(ダイナミック撮像)

単純撮影が終後、造影剤を使用しての撮影を行います。

MRマンモグラフィで最も重要な検査となります。

なんと1mm以下で撮影

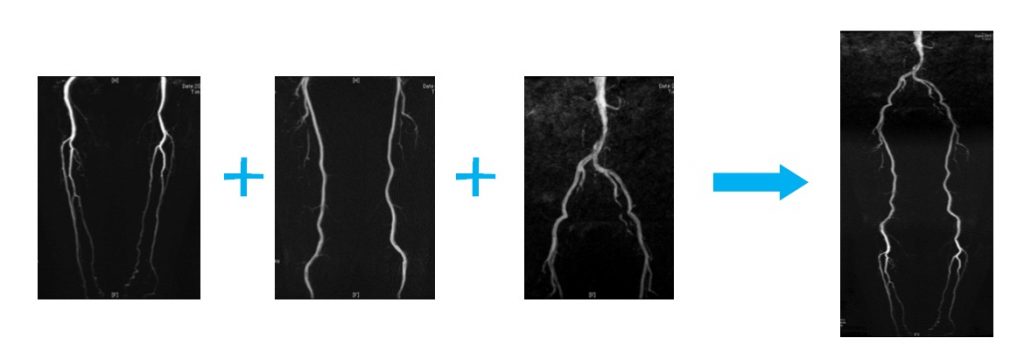

一般的に乳癌は、造影剤注入後2分以内に造影剤の取り込みが最大となることが多いと言われています。そのため当院ではガイドラインに推奨されている空間分解能1mm以下を維持しつつ、撮影スピードが約1分の撮像を連続3回行っています。造影剤の動態を追う撮影なので、ダイナミック撮影といいます。

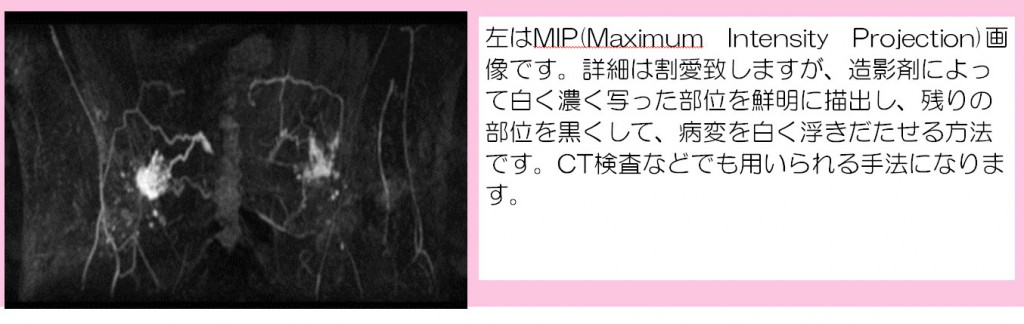

1mm以下で撮像することによって、任意の断面に再構築可能なMPR処理や質の高いMIP (Maximum Intensity Projection)像の作成が可能です。(下写真)また、腫瘤の最も染まった相で冠状断(COR像)のMPR処理画像を作成することにより、病変の広がりも診断できます。

更に高分解能に!

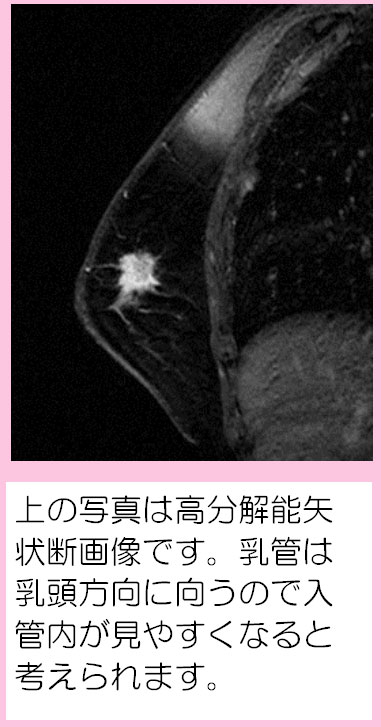

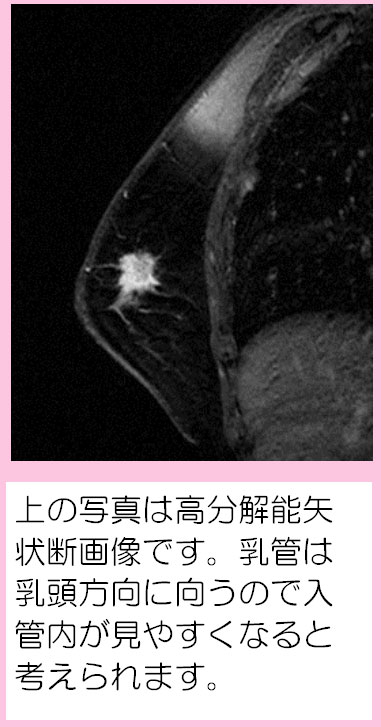

ダイナミック撮像後、さらに高空間分解能を意識した水平断(AX像)また患側、対側それぞれの矢状断(SAG像)を撮像しています。矢状断を撮像するメリットは、水平断を含めた2方向からの観察によって病変の形態がより正確に把握可能であり、矢状断のほうが乳管内成分を見やすい場合もある、マンモグラフィのMLOと簡易的に部位の対比(厳密には矢状断とMLOは異なる)が可能な事などが挙げられます。(写真)

以上のようにMRIでは時間はかかりますが、乳癌診療に役立つ画像を様々に撮影することが可能です。

(鈴木 圭一郎)

*ガイドライン:欧米における乳房MRIのガイドライン(2009年3月)

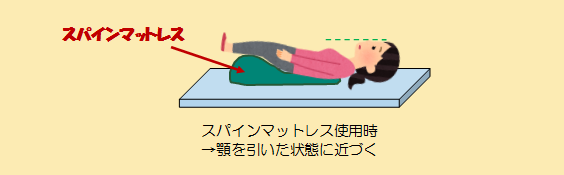

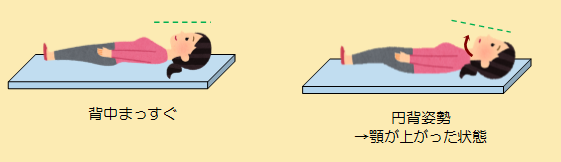

そこでスパインマットレスを用いると、患者さんの足が自然に上がり、頭部位置が下がり顎を引いた状態に近づけることが出来ます。長時間の検査でも、円背患者さんにとって無理のない体勢を維持し、検査を円滑に進める事ができます。

そこでスパインマットレスを用いると、患者さんの足が自然に上がり、頭部位置が下がり顎を引いた状態に近づけることが出来ます。長時間の検査でも、円背患者さんにとって無理のない体勢を維持し、検査を円滑に進める事ができます。