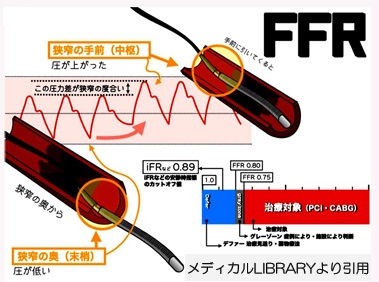

心臓カテーテル検査において、冠動脈に狭窄

を認めた場合の心筋虚血評価の指標として冠血

流予備量比(Fractional Flow Reserve:以下

FFR)というものがあります。冠動脈に圧測定用

ワイヤーを挿入し、狭窄の前後の血管内圧を測

定することでFFR値を算出し冠動脈形成術が必

要かどうかを判断する検査法ですが、狭窄部に

ワイヤーを通過させることによる血管損傷など

のリスクがあります。

“FFR-Angio”とは、冠動脈にワイヤーを通すことなく、冠動脈造影の画像からFFR値を算出することができる解析ソフトです。日本でも承認されたため、早速当院も導入しました。

“FFR-Angio”は従来のFFRより低侵襲で行える検査となっておりますが、データを転送すれば自動で解析されるわけではありません。冠動脈を正確にトレースする必要があるため、良好な冠動脈造影の画像が必要となります。また冠動脈のトレースには30分程度の時間を要します。

検査を担当する放射線技師は、検査中に医師からFFR-Angioの依頼を受けると、最適な画像が得られる角度・造影剤の量を判断し解析用の冠動脈造

影を追加撮影します。そして画像をワークステーションに転送、冠動脈のトレース、算出されたFFRAngio値をレポートとしてPACSに保存するところ

までが放射線技師の役割となります。

今回ご紹介したFFR-Angioは患者さんにとって低侵襲で有益な検査ではありますが、解析結果が冠動脈形成術の必要性を判断する材料となるため、解析を担当する責任の重さを肝に銘じスタッフ一同精進していく所存です。

北畠(太)