当院では通常、MRCPなどの腹部撮影で息止めをして撮影します。息止めの時間は長い時で20秒を超えるため、高齢の患者さんが増えた今、息止めがしっかり出来ないという場面が多くなっています。息止めが出来ないと撮影は出来ないのか?実は息止めが出来なくても撮影は出来ます。今回は、息止めができない患者さんに対してどのような方法で撮影しているかをご紹介したいと思います。

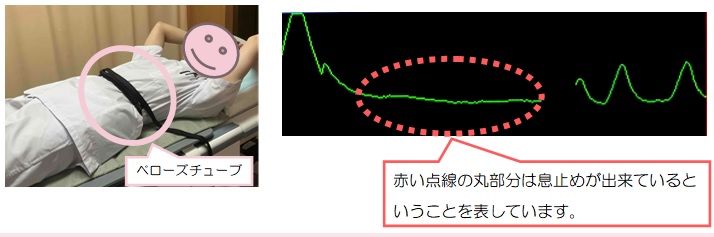

どうやって検査中に息止めを確認しているの?

患者さんのお腹にベローズと呼ばれるチューブを巻いて、お腹の動きをモニターに反映させます。

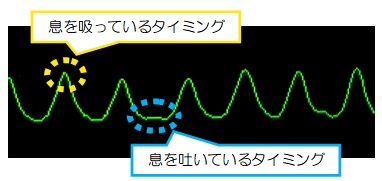

息止めが出来ない患者さんをどうやって撮影するの?

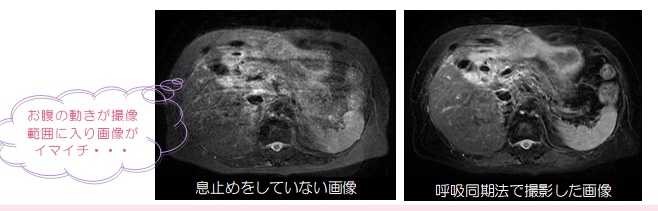

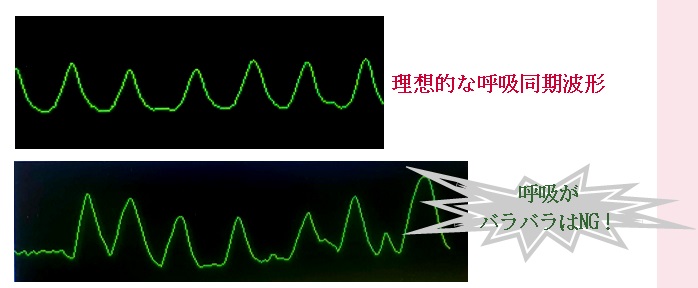

下図のように息を吐いているタイミングだけを狙ってデータを収集し画像にします。このように呼吸に合わせて撮影する方法を呼吸同期法と呼びます。

息止めが出来なくてもあたかも息が止まっているかのような画像を得ることができます。

呼吸同期法のメリット・デメリット

メリット

〇息止めが出来なくてもきれいな画像が得られる

デメリット

〇撮影時間が長くなる

息止めでは1回の撮影時間は20秒前後、呼吸同期は呼吸の早さにもよりますが、数分かかる場合がほとんどです。

呼吸同期でもキレイに撮れない時もあります・・・

呼吸同期法でキレイに撮れない理由は、安定した呼吸でないと息を吸っているタイミングや吐いているタイミングをうまく追従できないためです。結果、お腹の動きがアーチファクトとなって画像に表れてしまいます。

患者さんが検査に慣れてきて呼吸が安定してるタイミングを狙ったり、リラックスして呼吸が安定するようにお声かけさせていただいたりなど工夫しています。

日頃から患者さん一人一人に合った撮像方法を考えています!

このように私たちは日頃から、限られた時間の中でどうしたら患者さんが楽に、そしてきれいな画像を提供できるかを考えながら撮影しています。撮像方法を考えるだけではありません。どうしても息止めをしないといけない検査では「〇秒間の息止めがあります、頑張ってください。」「今の息止め、とても良かったです!」など声掛けをしながら検査することもより良い画像を得るためには必要不可欠なのです。撮影の技術や知識はもちろんですが、患者さんと協力して検査を進めることで、良い検査、きれいな画像を提供できるのだと感じています。